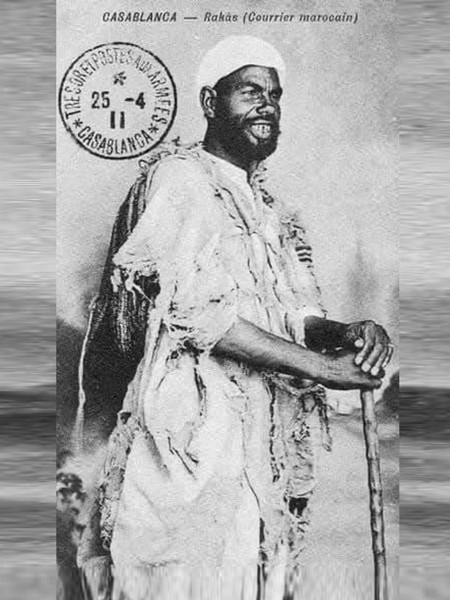

Die Botschaft des letzten Boten, des ar-Raqqas

Die Erzählung von Mounir Lougmani begleitet Mustafa, einen jungen marokkanischen Ingenieur, auf seiner Reise zwischen zwei Welten: der lebendigen, traditionellen Heimat seines Großvaters und der modernen, präzisen Welt Deutschlands. Sein Großvater, genannt ar-Raqqas, war ein einfacher, aber weiser Bote, der Botschaften zu Fuß zwischen den Städten Marokkos übermittelte.

ar-Raqqas verband eine tiefe Beziehung zur Natur, zum Boden und zu den Wegen, auf denen er ging. Für ihn war der Weg weit mehr als eine bloße physische Strecke; er war eine Sprache, ein Erlebnis, eine Erinnerung, die sich in den Fußspuren, im Erdreich und in den Pfaden manifestiert. Diese stille Weisheit lebt in Mustafa weiter, auch wenn er sich nun in einer völlig anderen Welt zurechtfinden muss.

ar-Raqqas verband eine tiefe Beziehung zur Natur, zum Boden und zu den Wegen, auf denen er ging. Für ihn war der Weg weit mehr als eine bloße physische Strecke; er war eine Sprache, ein Erlebnis, eine Erinnerung, die sich in den Fußspuren, im Erdreich und in den Pfaden manifestiert. Diese stille Weisheit lebt in Mustafa weiter, auch wenn er sich nun in einer völlig anderen Welt zurechtfinden muss.

In Deutschland erlebt Mustafa eine Umgebung, die streng organisiert und durchgeplant ist - alles ist perfekt und präzise, doch es fehlt ihm etwas: das lebendige Chaos, die Wärme und die Geschichten, die seine Heimat ausmachen. Er erkennt, dass Brücken nicht nur aus Stahl und Beton bestehen sollten, sondern auch aus Bedeutung, Erinnerung und Menschlichkeit. So wird das Bauen für ihn zur Suche nach einer Verbindung, die mehr ist als eine physische Überquerung.

Als Mustafa in einem Archiv auf eine versiegelte Botschaft aus dem 19. Jahrhundert stößt - ungeöffnet, vom Staub der Zeit bedeckt -, begreift er, dass es nicht allein auf den Wortlaut solcher Botschaften ankommt, sondern auf das, wofür sie stehen: auf die stillen Verbindungen zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem. Diese stumme Nachricht wird ihm zum Sinnbild einer tieferen Verpflichtung - die Erinnerung an jene Leben, Wege und Stimmen zu bewahren, die einst Bedeutung trugen und noch heute nachklingen. Auch wenn er den Inhalt nicht kennt, spürt er: Es geht nicht um eine einzelne Mitteilung, sondern um das Weitertragen von Sinn, Vertrauen und Zugehörigkeit - über Generationen hinweg.

In Deutschland nimmt Mustafas Weg eine neue Gestalt an - konkret wird dies in seinem ersten Projekt: dem Entwurf eines einfachen Fußgängerübergangs über den Neckar. Was zunächst nur als technische Aufgabe erscheint - ein sicherer und fließender Übergang von einem Ufer zum anderen -, entfaltet für Mustafa eine tiefere Bedeutung. Der Fluss erinnert ihn an Erzählungen seines Großvaters, ar-Raqqas, der einst im Winter den wilden Fluss Umm ar-Rabiʿ überquerte, eine Botschaft im Gewand, das Wasser bis zur Brust, zwischen Leben und Tod.

Die Brücke, die Mustafa nun entwerfen soll, wird für ihn zu mehr als einem Bauwerk - sie wird zu einem symbolischen Raum zwischen Erinnerung und Gegenwart, Angst und Vertrauen, Wort und Sinn. Er beginnt mit Bleistift zu zeichnen, nicht nur Linien, sondern auch Worte, leise Gedanken an die Ränder der Pläne - „Lasst die Brücke sanfter sein als Stahl und wahrhaftiger als Worte“. Als er dem Projektleiter seine Entwürfe zeigt, stößt er auf Erstaunen: Wer schreibt schon poetische Sätze in einen technischen Plan? Mustafa aber weiß: „Vielleicht, weil man in meiner Heimat Brücken zuerst mit dem Herzen baut.“

Was sein Team als gestalterisches Feingefühl lobt - seine „Sensibilität für den Ort“ -, ist für ihn vielmehr das Echo all jener, die einst zu überqueren hofften, aber nie ankamen. Selbst eine kleine Aussichtsplattform plant er ein, nicht für Touristenfotos, sondern damit der Mensch kurz innehält - und spürt, dass zwischen zwei Ufern nicht nur Wasser liegt, sondern auch Erinnerungen, Hoffnungen, vielleicht sogar Verluste. Und dass jede Brücke, so schlicht sie auch sein mag, eine leise Frage stellt: Wird auf der anderen Seite jemand warten?

An einem stillen Abend sitzt Mustafa am Ufer des Rheins, allein mit seiner Erinnerung. In den Händen hält er die alte, ungeöffnete Botschaft - ein stummer Gruß aus einer fernen Zeit. Behutsam legt er sie auf das Wasser, nicht um sich von ihr zu lösen, sondern um sie heimkehren zu lassen. Während der Umschlag lautlos dahintreibt, begreift er: Wahre Brücken verbinden nicht nur Orte - sie berühren das Unsichtbare. Sie führen dorthin, wo Menschen etwas verloren haben, wonach sie suchen - zu sich selbst.

In diesem Moment wird ihm klar: Es geht beim Bauen nicht nur um Technik oder Funktion. Es geht darum, Spuren zu hinterlassen - Orte, an denen Erinnerung verweilt, Hoffnung weiterlebt und Menschen einander näherkommen, auch wenn sie sich nie begegnet sind.

|

Der Raqqas - Bote der Elite im alten Marokko (vor der Kolonialzeit)

Der Raqqas - Bote der Elite im alten Marokko (vor der Kolonialzeit)