Die Botschaft des letzten Boten, des ar-Raqqas

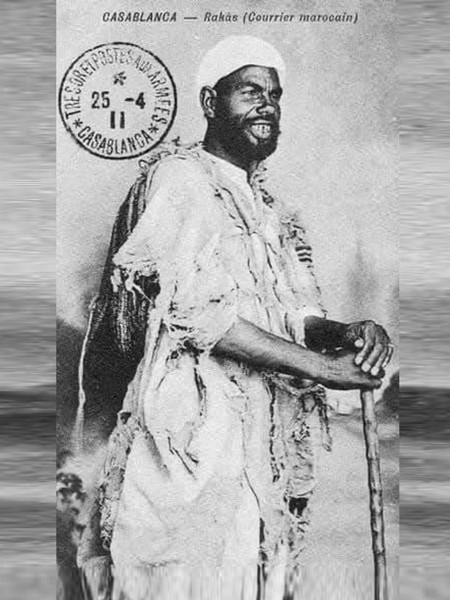

Die Erzählung von Mounir Lougmani begleitet Mustafa, einen jungen marokkanischen Ingenieur, auf seiner Reise zwischen zwei Welten: der lebendigen, traditionellen Heimat seines Großvaters und der modernen, präzisen Welt Deutschlands. Sein Großvater, genannt ar-Raqqas, war ein einfacher, aber weiser Bote, der Botschaften zu Fuß zwischen den Städten Marokkos übermittelte.

ar-Raqqas verband eine tiefe Beziehung zur Natur, zum Boden und zu den Wegen, auf denen er ging. Für ihn war der Weg weit mehr als eine bloße physische Strecke; er war eine Sprache, ein Erlebnis, eine Erinnerung, die sich in den Fußspuren, im Erdreich und in den Pfaden manifestiert. Diese stille Weisheit lebt in Mustafa weiter, auch wenn er sich nun in einer völlig anderen Welt zurechtfinden muss.

ar-Raqqas verband eine tiefe Beziehung zur Natur, zum Boden und zu den Wegen, auf denen er ging. Für ihn war der Weg weit mehr als eine bloße physische Strecke; er war eine Sprache, ein Erlebnis, eine Erinnerung, die sich in den Fußspuren, im Erdreich und in den Pfaden manifestiert. Diese stille Weisheit lebt in Mustafa weiter, auch wenn er sich nun in einer völlig anderen Welt zurechtfinden muss.

In Deutschland erlebt Mustafa eine Umgebung, die streng organisiert und durchgeplant ist - alles ist perfekt und präzise, doch es fehlt ihm etwas: das lebendige Chaos, die Wärme und die Geschichten, die seine Heimat ausmachen. Er erkennt, dass Brücken nicht nur aus Stahl und Beton bestehen sollten, sondern auch aus Bedeutung, Erinnerung und Menschlichkeit. So wird das Bauen für ihn zur Suche nach einer Verbindung, die mehr ist als eine physische Überquerung.

Als Mustafa in einem Archiv auf eine versiegelte Botschaft aus dem 19. Jahrhundert stößt - ungeöffnet, vom Staub der Zeit bedeckt -, begreift er, dass es nicht allein auf den Wortlaut solcher Botschaften ankommt, sondern auf das, wofür sie stehen: auf die stillen Verbindungen zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem. Diese stumme Nachricht wird ihm zum Sinnbild einer tieferen Verpflichtung - die Erinnerung an jene Leben, Wege und Stimmen zu bewahren, die einst Bedeutung trugen und noch heute nachklingen. Auch wenn er den Inhalt nicht kennt, spürt er: Es geht nicht um eine einzelne Mitteilung, sondern um das Weitertragen von Sinn, Vertrauen und Zugehörigkeit - über Generationen hinweg.

In Deutschland nimmt Mustafas Weg eine neue Gestalt an - konkret wird dies in seinem ersten Projekt: dem Entwurf eines einfachen Fußgängerübergangs über den Neckar. Was zunächst nur als technische Aufgabe erscheint - ein sicherer und fließender Übergang von einem Ufer zum anderen -, entfaltet für Mustafa eine tiefere Bedeutung. Der Fluss erinnert ihn an Erzählungen seines Großvaters, ar-Raqqas, der einst im Winter den wilden Fluss Umm ar-Rabiʿ überquerte, eine Botschaft im Gewand, das Wasser bis zur Brust, zwischen Leben und Tod.

Die Brücke, die Mustafa nun entwerfen soll, wird für ihn zu mehr als einem Bauwerk - sie wird zu einem symbolischen Raum zwischen Erinnerung und Gegenwart, Angst und Vertrauen, Wort und Sinn. Er beginnt mit Bleistift zu zeichnen, nicht nur Linien, sondern auch Worte, leise Gedanken an die Ränder der Pläne - „Lasst die Brücke sanfter sein als Stahl und wahrhaftiger als Worte“. Als er dem Projektleiter seine Entwürfe zeigt, stößt er auf Erstaunen: Wer schreibt schon poetische Sätze in einen technischen Plan? Mustafa aber weiß: „Vielleicht, weil man in meiner Heimat Brücken zuerst mit dem Herzen baut.“

Was sein Team als gestalterisches Feingefühl lobt - seine „Sensibilität für den Ort“ -, ist für ihn vielmehr das Echo all jener, die einst zu überqueren hofften, aber nie ankamen. Selbst eine kleine Aussichtsplattform plant er ein, nicht für Touristenfotos, sondern damit der Mensch kurz innehält - und spürt, dass zwischen zwei Ufern nicht nur Wasser liegt, sondern auch Erinnerungen, Hoffnungen, vielleicht sogar Verluste. Und dass jede Brücke, so schlicht sie auch sein mag, eine leise Frage stellt: Wird auf der anderen Seite jemand warten?

An einem stillen Abend sitzt Mustafa am Ufer des Rheins, allein mit seiner Erinnerung. In den Händen hält er die alte, ungeöffnete Botschaft - ein stummer Gruß aus einer fernen Zeit. Behutsam legt er sie auf das Wasser, nicht um sich von ihr zu lösen, sondern um sie heimkehren zu lassen. Während der Umschlag lautlos dahintreibt, begreift er: Wahre Brücken verbinden nicht nur Orte - sie berühren das Unsichtbare. Sie führen dorthin, wo Menschen etwas verloren haben, wonach sie suchen - zu sich selbst.

In diesem Moment wird ihm klar: Es geht beim Bauen nicht nur um Technik oder Funktion. Es geht darum, Spuren zu hinterlassen - Orte, an denen Erinnerung verweilt, Hoffnung weiterlebt und Menschen einander näherkommen, auch wenn sie sich nie begegnet sind.

|

... Vermächtnis und Verheißung

Am frühen Morgen seines Aufbruchs steht Mustafa an der Schwelle seines Elternhauses in Rabat - derselben Schwelle, die ihn in Kindheit und Jugend getragen hat. Sein Großvater, den alle nur „ar-Raqqas“ nennen, begleitet ihn schweigend. In seinem ernsten Blick liegt ein stilles Vermächtnis, das mehr sagt als Worte.

Als sie sich verabschieden, gibt der Großvater seinem Enkel die Hand - nicht nur als Geste, sondern als Übergabe eines unausgesprochenen Auftrags. Er erinnert ihn daran, dass der Name, den man ihm in der Heimat gegeben hat, seine erste Zugehörigkeit bleibt - egal, wohin der Weg führt. Düsseldorf, so sagt er, sei eine Welt aus Technik und anonymen Geschichten - aber der Ursprung liegt dort, wo man zum ersten Mal mit dem eigenen Namen gerufen wurde.

Mustafa verlässt das Haus - das Herz noch einmal zurückgewandt. Der Abschied ist still, fast rituell. Aus dem Minarett ertönt der Gebetsruf, als wolle er dem Aufbruch Segen verleihen. Als der Großvater vorangeht, fragt Mustafa ihn: „Wann sehen wir uns wieder?“ Die Antwort: „Wenn du Brücken baust - und erkennst, dass die erste Brücke darin besteht, die Erde zu verstehen.“

Auf dem Papier hinterlässt Mustafa sich selbst eine Botschaft: Er soll für jeden seiner Schritte eine Säule aus Licht errichten - denn es gibt Wege, die noch niemand gegangen ist. Diese Wege erwarten ihn. Das Ziel liegt zwischen zwei Ufern: dem der Zukunft - und dem der Erinnerung an die Heimat.

Großvater und die Spuren des Alten Weges

Der Großvater trägt in seinem Gesicht die Spuren eines Lebens auf den alten Wegen Marokkos - Pfade, die nicht auf Karten verzeichnet sind, sondern in Erinnerung und Körper eingeschrieben. Er war Bote zwischen Städten, trug Nachrichten nicht in Taschen, sondern im Stoff seines Gewandes, im Schweiß und im Vertrauen.

Die Briefe, die er überbrachte, waren keine amtlichen Schreiben - sie waren Träger von Geheimnissen und Schicksalen: zwischen Gelehrten, Getrennten, Hoffenden. Der Weg selbst war hart - kein befestigter Pfad, sondern Erde, Staub, Schlamm, durchzogen von verborgenen Wasseradern. Und doch lernte er, ihn zu lesen wie ein Buch: an Gerüchen, an der Stille, an den Zeichen der Natur.

Einmal begegnete er einem Wolf. Kein Raubtier, sondern ein ebenso Verirrter. Beide verstanden sich - stumm, flüchtig, aber tief. Solche Begegnungen machten ihn zu einem, der nicht bloß ging, sondern lauschte. Der Weg, so sagte er, offenbare sich nur dem, der hinhört wie ein Dichter, wenn er sein erstes Versmaß spricht.

Der Großvater schrieb nie Gedichte, doch wenn er im Winter den Sebou-Fluss durchquerte, fühlte es sich an, als sei der Himmel selbst eine Zeile, die sich über ihn beugte. Regen wurde zu Sprache, der Weg zum Lehrer. Und wenn ihn jemand fragte, ob das nicht alles zu schwer sei, sagte er: „Mühe, die keinen Reue birgt, ist ein stiller Adel.“ So ging er weiter - barfuß, mit einer Botschaft im Herzen, deren Inhalt er nicht kannte, aber deren Bedeutung für ihn außer Frage stand.

Zwischen deutschem Stein und dem Echo der Felder

Als Mustafa in Düsseldorf ankam, fühlte sich der Boden fremd an - nicht wie Erde, sondern wie Papier, auf das Städte präzise gezeichnet wurden: funktional, kühl, ohne jede Spur von Sehnsucht. Alles war durchgeplant - die Wege, die Fassaden, selbst der Regen wirkte steril. Die Gesichter blieben distanziert. Es war eine Welt der Effizienz - ohne Fehler, aber auch ohne Vergebung.

Als Mustafa in Düsseldorf ankam, fühlte sich der Boden fremd an - nicht wie Erde, sondern wie Papier, auf das Städte präzise gezeichnet wurden: funktional, kühl, ohne jede Spur von Sehnsucht. Alles war durchgeplant - die Wege, die Fassaden, selbst der Regen wirkte steril. Die Gesichter blieben distanziert. Es war eine Welt der Effizienz - ohne Fehler, aber auch ohne Vergebung.

Und obwohl er die Eleganz dieser Ordnung anerkannte, sehnte er sich nach dem Chaos seiner Heimat - nach der Unordnung, die Leben schenkt. In ihm klang weiter die Erinnerung an den Großvater - und an dessen Weg über lehmige Felder, als trüge er die alten Spuren noch in sich.

Als er eines Tages über eine moderne Glasbrücke an der Universität ging, überkam ihn ein Gedanke: Wie kann eine Brücke Gebäude verbinden, aber Seelen voneinander trennen? Wo bleibt der Mensch in all dieser technischen Perfektion?

Er erinnerte sich an seinen Großvater, der einst barfuß einen Fluss überquerte - nur begleitet von einem Versprechen, dass seine Botschaft ankommen würde, komme, was wolle. Und Mustafa wurde klar, was ihm hier fehlte: das Risiko, das jede Handlung bedeutungsvoll macht. In Deutschland waren alle Bedeutungen vorprogrammiert - festgeschrieben, gespeichert, rationalisiert. Beim Großvater hingegen entstanden Bedeutungen durch Erfahrung - wie Wasser, das man mit Mühe aus einem alten Brunnen schöpft.

In diesem Moment fasste Mustafa einen Entschluss: Er wollte mehr sein als ein guter Ingenieur. Er wollte in seinem Tun die Erinnerung tragen - so wie der Großvater die Briefe getragen hatte: mit Ernst, mit Mut, und mit der Überzeugung, dass der Weg selbst Teil der Botschaft ist.

ZURÜCK ZU BEITRAGSANFANG

... Forschung und die Suche nach Bedeutung

Im Hörsaal der Technischen Universität Düsseldorf sitzt Mustafa zwischen Zahlen, Tabellen und Modellen - doch für ihn fühlt sich das alles leer an. Sein Abschlussprojekt trägt einen wissenschaftlich sauberen Titel über das Verhalten von Tonböden unter Belastung. Aber was es in ihm auslöst, ist weit mehr als Forschung: Es ist eine Erinnerung.

Im Hörsaal der Technischen Universität Düsseldorf sitzt Mustafa zwischen Zahlen, Tabellen und Modellen - doch für ihn fühlt sich das alles leer an. Sein Abschlussprojekt trägt einen wissenschaftlich sauberen Titel über das Verhalten von Tonböden unter Belastung. Aber was es in ihm auslöst, ist weit mehr als Forschung: Es ist eine Erinnerung.

Er denkt an seinen Großvater - wie dieser durch den Schlamm des Sebou-Flusses watete, unbeirrbar, weil eine Botschaft ihr Ziel erreichen musste. Und er fragt sich: Kann man die Erde lesen wie ein Text? Hat sie ein Gedächtnis für unsere Schritte, für unsere Absichten?

Damit wandelt sich sein Projekt. Es wird zur Suche nach dem, was zwischen Mensch und Boden geschieht - zwischen Schritt und Widerstand, zwischen Berechnung und Bedeutung. In seinem Bericht schreibt er: „Jeder Boden erzählt eine Geschichte. Man muss ihn nicht messen - man muss ihn fühlen.“ Sein Betreuer versteht nicht alles - aber er merkt: Dieser Student hört zu. Nicht nur den Formeln, sondern der Erde selbst.

Mustafa integriert alte Wege aus Marokko - jene, auf denen einst die Boten wie sein Großvater gingen. Er vergleicht den instinktiven Ingenieur des Körpers mit der modernen Technik, die abstrahiert. Und erkennt: Sein Großvater baute mit Wahrnehmung - mit Augen, Haut und Atem. Auch das ist Ingenieurskunst.

Als Mustafa die Arbeit abgibt, tut er es nicht als Bewerber auf eine Note. Sondern als Enkel, der eine stille Ehre erweist. Er fühlt, dass sich ein Kreis schließt - zwischen dem Leben des Großvaters und seiner eigenen Berufung. Er beschließt, Dinge zu bauen, die sprechen können: Brücken, die sich an die erinnern, die sie überqueren. Brücken, die nicht nur Orte verbinden, sondern Zeiten - eine, in der der Mensch zählte, und eine, in der er nur gezählt wird.

Winterabende

Die Winter in Düsseldorf waren für Mustafa schwer zu ertragen - nicht nur wegen der Kälte, sondern wegen der grauen Eintönigkeit, die jede Überraschung erstickte. In solchen Nächten saß er allein in seinem Zimmer, starrte auf Zahlen und Formeln, die ihm nichts sagten. Die Wissenschaft erschien ihm nützlich, aber leer - wie Lastwagen, die über eine Brücke rollen, ohne je zu spüren, was unter ihnen liegt.

Immer wieder tauchte in ihm die Frage auf: Wer baut Brücken, die nicht nur Orte verbinden, sondern auch Menschen? Wer gibt der Statik eine Seele? In solchen Momenten kehrte sein Großvater in die Erinnerung zurück - nicht als Bild, sondern als Gegenwart, tief und wortlos, wie der Geruch von nasser Erde. Mustafa dachte an die Heimwege seiner Kindheit, als der Großvater ihn zu Fuß von der Schule holte - nicht, um abzukürzen, sondern um ihn zum Zuhören zu erziehen. „Sieh deinen Schatten“, hatte er gesagt. „Er ist der Einzige, der am Tag nicht lügt.“

In einer Welt, in der alles exakt getaktet war, sehnte sich Mustafa nach der Unvollkommenheit der Heimat - nach dem Staub, der an einem haftet, nach den Stimmen, die Geschichten tragen. Er griff zu einem alten Notizbuch, das ihm der Großvater einst geschenkt hatte. Auf dem Einband stand: „Wer sich nie verirrt, wird seinen Weg nie finden.“ Er fragte sich: Hatte er sich wirklich verloren - oder war das gerade der notwendige Umweg zur Klarheit? Am Rand der ersten Seite schrieb er: „Technik ohne Mitgefühl ist ein kaltes Loch - selbst auf einem Gipfel.“ Und darunter: „Ich will kein Loch bauen. Ich will Erinnerung gießen, die auf Beton geht.“

Der Wind wehte durchs Fenster. Er schloss es nicht. Denn er spürte: Da kam etwas mit - aus Fès, aus Kindheit, aus Brot und Erde und den Spuren des Großvaters. Er schloss die Augen und sah den Weg vor sich, der vom Fluss durch Olivenhaine führte - und in sein Herz. Und in diesem Moment begriff er: Wissen wird erst dann zu Weisheit, wenn es nicht nur Erfahrung ist, sondern auch Sehnsucht. Das, was bleibt, wenn man geht.

Der Brief, der nie ankam

Während eines Forschungsaufenthalts im Archiv der Universität zu Köln stößt Mustafa zufällig auf einen alten Vermerk: In marokkanischen Holzkisten aus dem 19. Jahrhundert sollen nicht klassifizierte Briefe liegen. Diese Formulierung - nicht klassifiziert - weckt in ihm eine Mischung aus wissenschaftlicher Neugier und einer tieferen, fast persönlichen Unruhe. Es klingt wie ein Versprechen der Geschichte, etwas Offenes, Ungeordnetes, das noch atmet.

Ein Archivar führt ihn in ein feuchtes, schwach beleuchtetes Untergeschoss. Dort, in der vierunddreißigsten Kiste, findet Mustafa einen verschlossenen Brief - mit grünem Wachs versiegelt, vom Zahn der Zeit gezeichnet. Die arabische Handschrift auf dem Umschlag ist überraschend klar, fast lebendig. Als er das Datum sieht - 1881, zwischen Fès und Taza -, denkt er sofort an eine Geschichte seines Großvaters: den einen Brief, den er nie zustellen konnte, weil ein Fluss ihn mit sich riss. Könnte es derselbe Brief sein? Ist er nach all den Jahren zurückgekehrt - in einem Archiv, fernab seiner Herkunft?

Mustafa wagt es nicht, ihn zu öffnen. Stattdessen legt er ihn an die Brust und schließt die Augen. In seinem Inneren sieht er den Großvater in einer regennassen Nacht, kämpfend gegen die Fluten, den Brief schützend wie etwas Heiliges. Er erinnert sich an dessen Worte: „Ich habe mir diesen Brief nie verziehen - aber er hat mir verziehen. Wahre Botschaften haben eigene Füße. Sie kommen an, auch wenn sie spät sind.“ Da begreift Mustafa: Dieser Brief war nie für jemanden in Taza bestimmt. Er war für ihn - für alle, die heute versuchen, Brücken zu bauen, wo einst Verbindungen abrissen. Für jene, die das Unvollendete nicht vergessen, sondern weitertragen.

Zurück in seinem Zimmer legt Mustafa den Brief in die Schublade seines Schreibtisches. In sein Tagebuch schreibt er: „Manche Briefe müssen nicht gelesen werden. Es reicht zu wissen, dass sie noch leben. Sie warten nicht auf jemanden, der ihr Siegel bricht, sondern auf jemanden, der ihren Weg vollendet.“

Die erste Brücke

Mustafas erstes Projekt in Deutschland: der Entwurf einer Fußgängerbrücke über den Neckar. Technisch einfach, wie es hieß - eine Verbindung zwischen zwei Parks. Doch für Mustafa war es mehr. Es war ein innerer Übergang, ein stiller Ritus. Als er am Ufer stand und auf die andere Seite blickte, erinnerte er sich an den Großvater - und an jenen Winter, als dieser einen reißenden Fluss durchqueren musste, um eine Botschaft zu retten. Ohne Brücke. Nur mit Mut und Vertrauen.

Für Mustafa wurde die Brücke nicht aus Beton, sondern aus Bedeutung geformt - als Weg zwischen Erinnern und Vergessen, zwischen Angst und Hoffnung. Seine Entwurfszeichnungen waren durchzogen von feinen Linien und poetischen Notizen. „Die Brücke sei sanfter als Stahl, wahrhaftiger als Worte.“ Sein Projektleiter staunte über diesen Ansatz - poetische Randbemerkungen in einem Bauplan? Mustafa erklärte: „Bei uns werden Brücken zuerst mit Gefühl gebaut - erst dann mit Budget.“ Sein Team lobte das Gespür für den Ort - nicht wissend, dass in diesen Linien auch alte Wege mitschwingen: von jenen, die einst überquerten oder nie ankamen. Mustafa plante eine kleine Aussichtsplattform an der Brücke - nicht für Fotos, sondern für stille Blicke auf den Fluss. Ein Ort, der fragt: Wird man wirklich ankommen? Und wartet am anderen Ufer wirklich jemand?

Als die Brücke fertig war, stellte sich Mustafa in ihre Mitte. Er schloss die Augen und stellte sich vor, wie sein Großvater sie überquert - barfuß, mit Angst, aber auch mit Vertrauen. Der Wind wehte ihm ins Gesicht. Und er flüsterte: „Hier bin ich. Ich habe dir endlich eine Brücke gebaut. Nicht aus Holz - sondern aus Traum.“

ZURÜCK ZU BEITRAGSANFANG

... Brücken des Verstehens

Nach Jahren in Deutschland kehrt Mustafa nach Marokko zurück - aber nicht als jemand, der einfach heimkommt, sondern als einer, der Fremdheit mit sich trägt. Er hofft, dass etwas in ihm oder um ihn auf diese Rückkehr antwortet. Doch das Land bleibt still. Nichts scheint ihn vermisst zu haben. Die Stadt wirkt verändert - neue Häuser, müde Stimmen, gealterte Gesichter. Im Taxi durchquert er sein altes Viertel wie durch eine Glasscheibe. Alles ist vertraut und doch fremd. Als er sein Elternhaus betritt, wird er herzlich empfangen - mit Umarmungen, Segenssprüchen, alltäglichen Fragen. Niemand aber fragt: „Was hast du geschaffen?“ Stattdessen: „Geht es dir gut? Isst du genug?“ Er erzählt von der Brücke, die er in Deutschland entworfen hat - höfliches Nicken, freundliches Zuhören, aber kein Echo. Mustafa spürt: Die Brücke hat dort Menschen verbunden - aber hier keine Verbindung hinterlassen.

Nach Jahren in Deutschland kehrt Mustafa nach Marokko zurück - aber nicht als jemand, der einfach heimkommt, sondern als einer, der Fremdheit mit sich trägt. Er hofft, dass etwas in ihm oder um ihn auf diese Rückkehr antwortet. Doch das Land bleibt still. Nichts scheint ihn vermisst zu haben. Die Stadt wirkt verändert - neue Häuser, müde Stimmen, gealterte Gesichter. Im Taxi durchquert er sein altes Viertel wie durch eine Glasscheibe. Alles ist vertraut und doch fremd. Als er sein Elternhaus betritt, wird er herzlich empfangen - mit Umarmungen, Segenssprüchen, alltäglichen Fragen. Niemand aber fragt: „Was hast du geschaffen?“ Stattdessen: „Geht es dir gut? Isst du genug?“ Er erzählt von der Brücke, die er in Deutschland entworfen hat - höfliches Nicken, freundliches Zuhören, aber kein Echo. Mustafa spürt: Die Brücke hat dort Menschen verbunden - aber hier keine Verbindung hinterlassen.

Abends wandert er durch die Straßen seiner Kindheit. Manche erkennen ihn nicht. Andere verwechseln seinen Namen. Vor der alten Schule hält er inne, denkt an die ersten kindlichen Beobachtungen von Rissen im Putz - seine Anfänge als Ingenieur, lange vor der Universität. Er setzt sich auf eine alte Bank. Ein kleiner Junge zeichnet mit einem Stock Linien in den Staub. Mustafa fragt: „Was malst du?“ Der Junge sagt: „Eine Brücke. Von hier nach da.“ Mustafa fragt: „Glaubst du, dass jemand sie überqueren wird?“ Der Junge antwortet schlicht: „Wenn sie daran glauben - ja.“ Da lacht Mustafa. Nicht überheblich, sondern mit echtem Staunen. In diesem Satz erkennt er, was ihm gefehlt hat: Glaube. Nicht an Technik, sondern an Verbindung. Brücken entstehen nicht nur aus Beton - sondern aus Blicken, Schweigen und der Hoffnung, dass jemand auf der anderen Seite wartet.

Er begreift: Seine Rückkehr muss nichts beweisen. Sie ist ein weiterer Schritt in einer Geschichte, die lange vor ihm begann. Bei einem Großvater, der Flüsse überquerte - ohne Karte, aber mit einer Botschaft, die sich weigerte zu sterben. Und diese Botschaft lebt weiter. Vielleicht nicht im Bauwerk selbst - aber in der Idee, dass jede Brücke sagen kann: „Von hier … haben wir begonnen.“

Auszeichnung

Bei einer Feier in der TU Aachen werden herausragende Abschlussarbeiten gewürdigt - besonders solche, die Technik mit Menschlichkeit verbinden. Mustafa gehört zu den Geehrten. In einem eleganten Anzug betritt er die Bühne. Doch seine Haltung verrät Zurückhaltung. Nicht wegen des Publikums - sondern aus Ehrfurcht vor dem, was ihn hierhergeführt hat: die Geschichte seines Großvaters.

Statt mit fachlichen Ergebnissen beginnt er mit einem Satz, der den Saal still macht: „Der erste Ingenieur in meinem Leben konnte keine Zahlen lesen - aber er konnte die Erde lesen.“ Er erzählt vom Großvater, dem „Raqqas“, der Nachrichten zu Fuß überbrachte. Es zählte nie, wie schwer oder wie weit - nur, dass die Botschaft ankam. Und darin erkennt Mustafa den wahren Kern der Ingenieurskunst: Menschen zu verbinden. Er schließt mit den Worten: „Wenn wir vergessen, warum wir bauen, werden wir zu Grabschauflern aus Beton.“ Der Applaus ist groß - einige stehen auf. Doch Mustafa hört ihn kaum. Gedanklich ist er längst zurück: in Fès, auf den lehmigen Pfaden, im Schatten des Großvaters.

Zurück im Hotel schreibt er keine Dankesrede, sondern etwas Tieferes. Er beginnt mit dem Satz: „Dieser Ruhm gehört nicht nur mir.“ Dann fügt er hinzu: „Mancher Ruhm wird nicht in Hallen verkündet, sondern bewahrt im Schweigen des Weges, in einem Buchstaben, der geschrieben, aber nie gelesen wurde.“

Am nächsten Morgen reist er still nach Marokko. Ohne Ankündigung besucht er das Grab seines Großvaters - ein schlichtes, kaum markiertes Grab unter einem Granatapfelbaum. Er legt sein Diplom auf die Erde und sagt: „Ich bin angekommen, Großvater. Die Botschaft, die nie zugestellt wurde, habe ich auf meine Weise überbracht.“ Und dann weint er - tiefer als je zuvor, seit jenem ersten Abschied vom Land seiner Herkunft.

Die letzte Brücke

Eines Abends sitzt Mustafa allein auf einer Brücke am Rhein - nicht auf einer, die er selbst gebaut hat, aber auf einer, die ihm seltsam vertraut ist. Über ihm ein Himmel in violettem Licht, unter ihm das ruhige Wasser, das Geschichten zu flüstern scheint. Er schaut von einem Ufer zum anderen. Auf der einen Seite: die Welt der Pläne, der Technik, der Genauigkeit. Auf der anderen: seine Erinnerung, das Erbe des Großvaters, das Gewicht der nicht zugestellten Botschaft. In diesem Moment erkennt er: Es braucht keine Brücke aus Stahl, sondern eine Brücke des Verstehens.

Er zieht den alten Brief aus der Tasche - den, den er nie geöffnet hat. Und er weiß: Der Brief war nie zum Lesen bestimmt. Sondern zum Übergeben. Sanft küsst er ihn, wie man das Andenken an Verstorbene ehrt, und lässt ihn ins Wasser gleiten. Er beobachtet, wie er davonträgt - nicht als Ingenieur, sondern als Enkel, der begreift: Verstehen ist manchmal stärker als Worte. Er blickt zur Brücke - sieht keine Konstruktion mehr, sondern Spuren: die Schritte des Großvaters, der über sie geht, Botschaften tragend, deren Inhalt nicht geschrieben, sondern empfunden wurde. Mustafa spricht leise: „Die wahre Brücke ist nicht aus Stahl. Sie verbindet nicht Orte, sondern Menschen. Erinnerungen. Hoffnung.“ Dann steht er auf. Er geht nicht heim, sondern einem Gedanken entgegen: Die Welt wird nicht nur aus Beton gebaut - sondern aus Zuhören, Demut und dem Glauben, dass Botschaften weiterleben, wenn man sie trägt. Auch nach Generationen.

Und ganz tief in sich meint er, aus dem Fluss eine Stimme zu hören: „Jetzt … bist du angekommen.“

Der Raqqas - Bote der Elite im alten Marokko (vor der Kolonialzeit)

Der Raqqas - Bote der Elite im alten Marokko (vor der Kolonialzeit)