An-Nejjarine - Das pulsierende Herz von Fès

Wie ein pulsierendes Zentrum empfängt an-Nejjarine (Platz der Tischler) Besucher aus allen Ecken der Stadt. Fremde, die aus fernen Gegenden anreisen, stehen ehrfürchtig vor diesem Ort, der sie aufnimmt, um sie anschließend wieder hinauszusenden.

DIE WIDERGEBURT DES FUNDUQ |

|

Die Gassen von Ayn ‘Allu und

|

Dieser Platz bildet das Herz der Altstadt - den Kern ihres urbanen Gefüges, ihre ursprüngliche Keimzelle. Umgeben ist er von einem Gewirr belebter Gassen, in denen sich das volle Spektrum des Marktlebens entfaltet. Zwischen Verkaufsständen und Werkstätten, kleinen Läden und überfüllten Höfen wird hier alles angeboten - vom Luxusgut bis zum täglichen Bedarf. Der Platz ist durchzogen von einem stetigen Strom geschäftigen Treibens, der das Leben der Stadt widerspiegelt. Ein Netz schmaler Gassen umgibt ihn, durchzogen von Wegen und Durchlässen, die sich wie verschlungene Linien auf einer geheimnisvollen Karte winden - einer Karte, die mehr verwirrt als leitet und doch von allen gern durchquert wird.

Westlich vom Platz führen die Wege zu den beiden „Hauptstraßen“ der Großen und der Kleinen Tala‘a. Am Anfang des steilen Aufstiegs der Letzteren steht ein kleiner Laden mit kunstvoll geschnitzter grüner Holzfassade, wie es sie kein zweites Mal in der Stadt gibt. Obwohl er nur an sieben Tagen im Jahr geöffnet ist, ranken sich zahlreiche Legenden um ihn. Es heißt, dass hier, in unbestimmter Zeit, der Prophet Mohammed erschienen sei - sei es im Traum oder in einer Vision. Seither trägt der Laden den Namen „Laden des Propheten“ und gilt als eines der stillen Heiligtümer der Stadt. Einmal im Jahr, zu diesem besonderen Fest, öffnet er seine Türen: Der Koran wird rezitiert, Lobpreisungen erklingen.

Rechts davon führt eine schmale, leicht schattige Gasse namens Dellalin hinab zu einem lebhaften Ledermarkt - dem Markt von ‘Ayn ‘Allu. Er trägt den Namen einer Quelle, die einst mit dem gefürchteten Räuber ‘Allu in Verbindung gebracht wurde. Die Angst vor ihm war so groß, dass selbst die Quelle gemieden wurde - bis Anhänger von Moulay Idris dem Spuk ein Ende bereiteten und die Sicherheit zurückbrachten.

Wer weiter bergauf in Richtung der Gasse der Siebmacher (Ghrabliyin) geht, trifft rechts auf eine Filiale der Bruderschaft von Sidi Abdelkader al-Jilani (1078-1166), deren geistiges Erbe sich über weite Teile der islamischen Welt erstreckt. Hier liegt auch das Grab eines seiner Nachkommen, der nach dem Fall von Granada (1492) in Fès Zuflucht fand und von dort aus nach Westen zog, um die Lehre seines Vorfahren, des in Bagdad bestatteten Mystikers, weiterzugeben.

Wasserbrunnen und Funduq

An-Nejjarine, Platz der Tischler umgeben auf allen Seiten enge Gassen, oft kaum breiter als ein Meter - wie etwa die Gasse Derb Mina, die aus der linken Ecke des Funduq wie eine schmale Nische in der Wand ins scheinbare Nichts führt. Aufgrund der Enge der Gassen ist es nicht ungewöhnlich, einem Maultier oder Esel zu begegnen, der schwer beladen durch hier geführt wird. Begleitet wird das Tier vom Ausruf seines Besitzers: „A Ssmaa Balaak! Andak!“ (Hör zu! Vorsicht! Aufpassen!). In solchen Momenten bleibt dem Passanten nichts anderes übrig, als sich schleunigst in einen Haus- oder Ladeneingang zurückzuziehen - denn weder das Tier noch sein Treiber nehmen groß Notiz von ihm. Ihre Aufmerksamkeit gilt einzig dem Gleichgewicht der Last.

An-Nejjarine, Platz der Tischler umgeben auf allen Seiten enge Gassen, oft kaum breiter als ein Meter - wie etwa die Gasse Derb Mina, die aus der linken Ecke des Funduq wie eine schmale Nische in der Wand ins scheinbare Nichts führt. Aufgrund der Enge der Gassen ist es nicht ungewöhnlich, einem Maultier oder Esel zu begegnen, der schwer beladen durch hier geführt wird. Begleitet wird das Tier vom Ausruf seines Besitzers: „A Ssmaa Balaak! Andak!“ (Hör zu! Vorsicht! Aufpassen!). In solchen Momenten bleibt dem Passanten nichts anderes übrig, als sich schleunigst in einen Haus- oder Ladeneingang zurückzuziehen - denn weder das Tier noch sein Treiber nehmen groß Notiz von ihm. Ihre Aufmerksamkeit gilt einzig dem Gleichgewicht der Last.

Berühmt ist der Platz jedoch insbesondere wegen seiner beiden architektonischen Juwelen, dem Seqqayat an-Nejjarine, der kunstvoll gestalteten Wasserbrunnen und dem Funduq an-Nejjarine (Gästehaus der Tischler).

Die untere Fläche des Wasserbrunnens ist mit farbenfrohen, fein gearbeiteten Mosaiken bedeckt - in lebhaften Mustern, die an rotierende Sonnen und Planetenbahnen erinnern. Diese Mosaiken bedecken etwa zwei Drittel der Fassade des Brunnens und werden von einem reich verzierten Stuckbogen eingefasst. Darüber wölbt sich ein kunstvoll bemaltes Holzdach mit geometrischen Mustern, das in ein geneigtes, mit grün glasierten Ziegeln gedecktes Dach übergeht - eine Art Krone, die Seqqayat an-Nejjarine nicht nur Eleganz verleiht, sondern sie zugleich vor Hitze und Regen schützt.

Der Wasserbrunnen wurde zeitgleich mit dem Funduq errichtet - als Ort der Erfrischung für Reisende, ihre Tiere und die Bewohner des Viertels. Beide Gebäude stammen aus dem 18. Jahrhundert. In allen historischen Fotografien und Zeichnungen ist der Wasserbrunnen stets zusammen mit dem Funduq abgebildet - beide gelten als untrennbare architektonische Einheit.

Aufgrund ihrer Nähe zum Moulay Idris-Schrein wurde dem Wasser der Seqqayat an-Nejjarine im Laufe der Zeit beinahe dieselbe spirituelle Bedeutung zugesprochen wie dem Wasser aus den Quellen der Bruderschaften. Heute ist sie das Schmuckstück des Platzes - eine Quelle historischer Aura, die Geschichten von Glanz und Niedergang der Stadt durch die Jahrhunderte hindurch erzählt. Ihr Anblick ist wie ein Blick in eine sagenhafte Vergangenheit, eingraviert in die Erinnerungsschichten von Fès.

Vom ersten Postamt zum Tischlerviertel

Links des Brunnens befindet sich ein kleiner, unscheinbarer Laden, der seit Jahrzehnten verschlossen ist und kaum Beachtung findet - und doch erzählt er eine bemerkenswerte Geschichte. Sein Eingang liegt etwa einen Meter über dem Boden. Seine hölzernen Klapptüren, die sich horizontal öffnen lassen, werden im lokalen Sprachgebrauch „al-Ghellaqat“ genannt - eine Türform, die einst weit verbreitet war, heute jedoch fast vollständig aus dem Stadtbild verschwunden ist.

Der Laden diente einst als Postamt der Stadt, noch vor Beginn des französischen Protektorats. Von hier aus wurden Briefe und Pakete durch sogenannte Raqassa verschickt - einfache, oft mittellose Männer vom Land, die zu Fuß unterwegs waren und Sendungen gegen ein bescheidenes Entgelt in abgelegene Dörfer, Städte und Regionen trugen. Besonders häufig führten ihre Wege nach Tanger und Larache, den beiden Seehäfen, über die Händler aus Fès bis 1913 Zugang zur Außenwelt hatten - bevor mit dem Ausbau des Hafens von Casablanca eine neue Ära begann. In deren Folge wanderten viele große Händlerfamilien aus Fès aus und schufen in Casablanca ein modernes Abbild ihrer alten Heimat - das heute als Viertel al-Hubous bekannt ist.

Rechts des Wasserbrunnens, über einige Stufen hinab, beginnt das eigentliche Werkstattviertel der Tischler - eine lange, gerade Gasse mit mehreren offenen Werkhöfen ohne Türen, dafür mit hohen Decken, um auch lange Holzbohlen unterzubringen. Die einzelnen Werkstätten sind kaum voneinander zu unterscheiden, die Grenzen zwischen ihnen verschwimmen. Überall stehen Bretter, Truhen, Möbelstücke - fertig oder halbfertig -, eine Art geordnete Unordnung, in der sich der Besucher fragt, welcher Gegenstand zu welcher Werkstatt gehört.

Hier gehen Leben und Tod Hand in Hand. In der einen Ecke entsteht eine prachtvoll verzierte ‘Ammariya - eine geschmückte Sänfte, unter der Bräute, Neugeborene oder beschnittene Jungen getragen werden. Gleich daneben wird ein Sarg für eine verstorbene Frau oder ein Kind gezimmert. Hier werden die Möbel edler Häuser verziert, dort wird der letzte Ruheort eines Menschen glattgeschliffen.

Obwohl der Platz und seinen Wasserbrunnen ihren Namen diesem Tischlerviertel verdanken, besteht zwischen ihnen keine direkte funktionale Verbindung - weder räumlich noch wirtschaftlich.

Der Werkhof der Tischler funktioniert nach eigenen Gesetzen. Seine Öffnungszeiten sind festgelegt, der Zugang erfolgt durch zwei Tore - eines im Westen, das andere im Osten, wo es direkt zum Markt der Schloss- und Riegelmacher (Souk al-Bellajin) führt. Überspannt wird das gesamte Gelände von einer hölzernen Rankkonstruktion, die einst von einem kräftigen Weinstock bewachsen war: mit dichten Blättern und herabhängenden Trauben, wie man sie früher vielerorts in der Stadt sah - als Schattenspender und Zeichen lebendiger Begrünung. Heute ist davon nur noch die Erinnerung geblieben, denn im Zuge einer Renovierung nach der Unabhängigkeit wurde die Pflanze entfernt - ein stilles Relikt aus einer vergangenen Epoche.

Bücher, Wissen und Erinnerung

An-Nejjarine hatte - neben seiner handwerklichen und architektonischen Bedeutung - auch eine kulturelle Dimension. Einst war er ein Treffpunkt für Leseratten und Studierende mit schmalem Geldbeutel. Es gab hier mehrere Läden für gebrauchte Bücher, und der bekannteste unter ihnen war das Geschäft von einem Mann namens al-Hallewi. Sein Laden glich mehr einem Haufen aus verstreuten Büchern, Papierstapeln und alten Zeitschriften als einem geordneten Geschäft. Al-Hallewi selbst saß stets davor, vertieft in ein Buch. Er war ein leidenschaftlicher Leser, und man sagt, dass er jedes einzelne Buch in seinem Besitz tatsächlich gelesen hatte. Fragte ihn ein Kunde nach einem bestimmten Titel, so förderte er diesen scheinbar mühelos aus dem Chaos zutage - als hätte er nicht ein Buch, sondern einen Schlüsselbund aus seiner Tasche gezogen.

War das gewünschte Buch einmal nicht vorhanden, zählte er seinem Kunden sofort eine ganze Reihe ähnlicher oder thematisch verwandter Werke auf - sei es aus Philosophie, Literatur, Ökonomie, Politik oder anderen Fachgebieten. Al-Hallewi war kein Marxist, kein Leninist, doch er kannte sich bestens mit linken Theorien und Literatur aus, weshalb besonders Studenten mit progressiver oder sozialistischer Gesinnung bei ihm einkauften. Für viele war er die Anlaufstelle der intellektuell Neugierigen mit kleinem Budget - ein Leuchtturm des Wissens im Herzen der Altstadt.

Später zog al-Hallewi mit seinem Laden in die Nähe der Universität Sidi Mohammed Ben Abdallah im Viertel Dhar al-Mahraz. Damit verlor der Platz seinen kulturellen Fixpunkt - seither wird er von Läden dominiert, die vor allem touristische Waren anbieten.

ZURÜCK ZU BEITRAGSANFANG

Die Wiedergeburt des Funduq

Wenn von den historischen Funduqs (Karawanserais) von Fès die Rede ist - und davon gibt es in nahezu allen Handels- und Handwerksvierteln der Altstadt wie auch in Fès Jdid dutzende -, fällt unweigerlich der Name Funduq an-Nejjarine. Besonders in der ‘Adwat al-Qarawiyyin, dem Viertel rund um die große Qarawiyyin-Moschee, waren viele dieser Gästehäuser angesiedelt, da dort Handel und Handwerk am intensivsten florierten. Zu den bekanntesten gehört der Funduq at-Tetwaniyin, errichtet von den Meriniden (1244-1465), mit seinem prächtigen geschnitzten Eingang und den kunstvoll verzierten Eisenklopfringe.

Wenn von den historischen Funduqs (Karawanserais) von Fès die Rede ist - und davon gibt es in nahezu allen Handels- und Handwerksvierteln der Altstadt wie auch in Fès Jdid dutzende -, fällt unweigerlich der Name Funduq an-Nejjarine. Besonders in der ‘Adwat al-Qarawiyyin, dem Viertel rund um die große Qarawiyyin-Moschee, waren viele dieser Gästehäuser angesiedelt, da dort Handel und Handwerk am intensivsten florierten. Zu den bekanntesten gehört der Funduq at-Tetwaniyin, errichtet von den Meriniden (1244-1465), mit seinem prächtigen geschnitzten Eingang und den kunstvoll verzierten Eisenklopfringe.

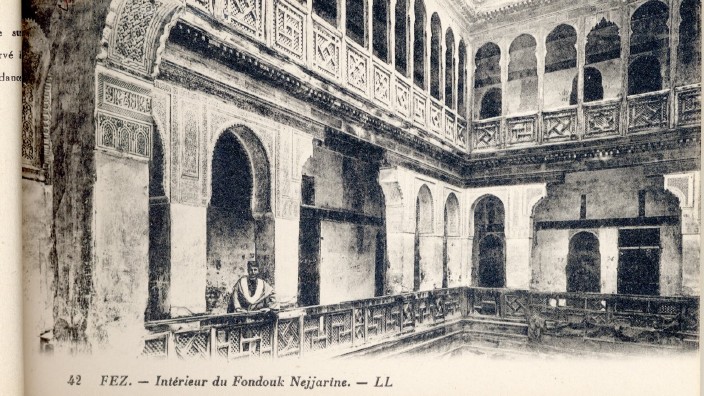

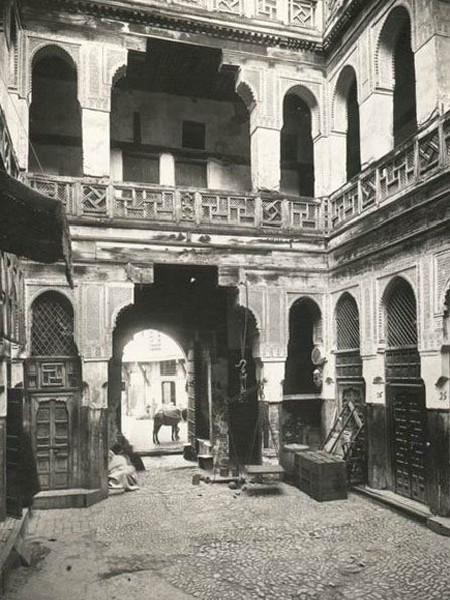

Doch der Funduq an-Nejjarine übertrifft sie alle - an Schönheit, handwerklicher Raffinesse und baulicher Größe. Besonders nach seiner jüngsten Restaurierung strahlt er eine Pracht aus, die ihresgleichen sucht. Die Funduqs unterschieden sich in Größe und Funktion je nach Viertel und Standort. Manche dienten als Herbergen für Händler samt ihrer Tiere, ausgestattet mit großzügigen Innenhöfen. Andere waren vor allem Lager- und Werkstätten für Handwerker oder Zwischenlager für Waren - meist kleiner, oft mit ein oder zwei Etagen. Einige wiederum fungierten ausschließlich als einfache Herbergen für Reisende - traditionelle Gasthäuser, vergleichbar mit heutigen Hotels.

Viele dieser Gebäude gehörten dem religiösen Stiftungswesen (Hubous) ganz oder teilweise. Doch unter all diesen war der Funduq an-Nejjarine das schönste Bauwerk - das zweite architektonische Juwel des Platzes nach dem Wasserbrunnen. Er wurde 1711 von Amin Abdelkhalek ‘Addil errichtet, dessen Haus und die dazugehörige Gasse im Stadtviertel Oued Rchacha bis heute den Namen Dar ‘Addil tragen. Dieses Haus wurde später von den Franzosen zum ersten Museum der Stadt umfunktioniert - dem Musée des Arts et Traditions Populaires, bevor es 1915 in den Palais al-Batha verlegt wurde. Später wurde es zu einem Institut für andalusische Musik umgewandelt.

Wie viele Gebäude der Stadt erlebte auch der Funduq an-Nejjarine wechselhafte Zeiten. Im 18. Jahrhundert - zurzeit Sultan Moulay Isma‘ils (1672-1727) - war er ein florierendes Handelszentrum. Im 19. Jahrhundert wurde er unter Sultan Moulay Abd ar-Rahman (1822-1859) zu einem Lagerhaus des Staates umgewandelt. Danach verfiel er zusehends. 1916 wurde er von den französischen Protektorat Behörden zum historischen Denkmal erklärt, in den 1940er Jahren jedoch in ein Polizeirevier umgewandelt - eine Funktion, die er bis in die 1970er Jahre behielt.

Seine Renaissance begann in den 1990er Jahren unter der Schirmherrschaft des damaligen Premierministers Karim al-‘Amrani. Zwischen 1990 und 1996 wurden der Platz, der Wasserbrunnen, die Gassen Darb Mina und Zqaq ad-Dermami vollständig restauriert. 1998 schließlich wurde der Funduq als Holzmuseum neu eröffnet - in direkter Verbindung zu den benachbarten Tischlerwerkstätten.

Seine Renaissance begann in den 1990er Jahren unter der Schirmherrschaft des damaligen Premierministers Karim al-‘Amrani. Zwischen 1990 und 1996 wurden der Platz, der Wasserbrunnen, die Gassen Darb Mina und Zqaq ad-Dermami vollständig restauriert. 1998 schließlich wurde der Funduq als Holzmuseum neu eröffnet - in direkter Verbindung zu den benachbarten Tischlerwerkstätten.

Seine monumentale Fassade mit zwei gewaltigen Türen erinnert an die Eingänge königlicher Paläste. Darüber spannt sich ein kunstvoll verzierter Bogen aus Stuck und Mosaik, eingefasst von einem Dach aus fein gearbeiteten Holzintarsien - ein Sinnbild marokkanischer Handwerkskunst. Das Innere des Gebäudes ist durchzogen vom Duft edlen Holzes, belebt durch Vitrinen voller kunstvoller Fensterrahmen, Möbelstücke, Gitterwerke und Intarsien - stille Zeugen einer Jahrhunderte alten Handwerkskultur.

Der Boden ist mit kunstvoll gelegtem Kieselpflaster bedeckt - mit Mustern, die an römische oder griechische Mosaiken erinnern. Mächtige, runde Säulen - im unteren Teil mit Holz verkleidet - tragen Bögen aus fein modelliertem Stuck und rahmen die zentrale Halle ein. Zwei große, alte Waagen erinnern an die Zeit, in der der Funduq noch als Handelszentrum diente: Jeder Käufer konnte hier das Gewicht seiner Ware prüfen, um sicherzugehen, dass er nicht betrogen wurde.

In den oberen Stockwerken setzen sich die kunstvollen Details fort: Korridore mit Holzbrüstungen, getragen von verzierten Säulen, und ein zweites Stockwerk, dessen fein gearbeitete Geländer, Bögen und Holzstrukturen in perfekter Harmonie mit dem darunterliegenden stehen - ein architektonisches Meisterwerk, das sich dem Himmel öffnet und seine Wiedergeburt als Museum und Wahrzeichen der Stadt dem angrenzenden Tischlermarkt verdankt.

An-Nejjarine ist weit mehr als nur ein geografischer Mittelpunkt in der Altstadt von Fès - An-Nejjarine ist ein Spiegel der Stadtgeschichte, ein Knotenpunkt des Handels und kulturellen Austauschs. Vom prachtvollen Wasserbrunnen bis zum Funduq, von lebhaften Märkten und Gassen, von Werkstätten voller Leben bis zu Geschichten der Mystiker - dieser Platz vereint Vergangenheit und Gegenwart in einzigartiger Dichte. Wer hier verweilt, durchquert nicht nur Räume, sondern Zeiten - und erlebt Fès in seiner vielschichtigen Form.

ZURÜCK ZU BEITRAGSANFANG

ZURÜCK ZU BEITRAGSANFANG

Die Gassen von Ayn ‘Allu

Die Gassen von Ayn ‘Allu

Vom Ayn-‘Allu-Markt zweigt eine unscheinbare Gasse namens Ayn al-Khayl (Quelle der Pferde) ab. Wäre da nicht die gleichnamige Moschee - der Ayn al-Khayl-Moschee -, so hätte dieser Weg wohl kaum Beachtung verdient. Diese Moschee, auch bekannt als „al-Azhar-Moschee“, wie sie im Werk Salwat al-Anfas(*) von Muhammad Ibn Ja’far al-Kettani erwähnt wird, hebt sich architektonisch deutlich von den übrigen Sakralbauten in Fès ab.

Ihr Minarett gehört zu den wenigen, deren Baustil nicht dem traditionellen marokkanischen Muster folgt - eine Rarität, die sie in eine Reihe mit der Kasbah-Moschee in Tanger, der Hauptmoschee von Chefchaouen, dem runden Minarett der Sentissi-Moschee in Moulay Idris Zerhoun und dem Minarett des Mausoleums von Moulay al-Makki in der Altstadt von Rabat stellt. Besonders ungewöhnlich ist der Aufbau der Moschee: Sie besteht aus zwei übereinanderliegenden Etagen - jede für sich ein vollständiger Gebetsraum mit allen dazugehörigen Einrichtungen. Diese architektonische Besonderheit wurde zu einem beliebten Rätsel unter den Bewohnern von Fès, und so heißt es im Volksmund: „Wo steht eine Moschee über einer Moschee?“.

Berühmt wurde der Bau jedoch vor allem, weil er als Aufenthaltsort des andalusischen Mystikers und Philosophen Muḥyi ad-Din Ibn Arabi (1165-1240), auch bekannt als: Ash-Shaykh al-Akbar („der größte Meister“) gilt. Während seines Aufenthalts in Fès soll er hier die Arbeit an einem seiner bedeutendsten Werke begonnen haben - Die Mekkanischen Offenbarungen (al-Futuhat al-Makkiyya). Einer seiner prägenden Gedanken lautet: „Das Urteil ist die Frucht der Weisheit, und Wissen ist die Frucht der Erkenntnis. Wer keine Weisheit besitzt, kann kein gerechtes Urteil fällen. Wer keine Erkenntnis hat, dem fehlt wahres Wissen.“

Das Viertel Sidi Moussa

Östlich des Platzes an-Nejjarine führen gewundene Gassen in das Viertel von Sidi Moussa. Den Auftakt bildet hier der bekannte Hammam Moulay Idris, ein traditionelles Dampfbad, das einst von einem der bedeutendsten Sammler der volkstümlichen Melhoun-Poesie, Haj Mohammed al-Kissi, betrieben wurde. Gegenüber dem Badehaus markiert ein schlichtes Holzschild den Eingang zur westlichen Seite der religiösen Bruderschaft von Moulay Idris.

Ein weiterer Zugang, ebenfalls vom östlichen Rand des Platzes aus, führt in den Töpfermarkt - auch bekannt als Souk al-Fakhkharin oder Souk al-Qachachin -, wo Haushaltswaren und Keramik verkauft werden. Von hier aus verzweigen sich zahlreiche weitere Märkte, die sich in Länge, Breite und Spezialisierung voneinander unterscheiden: So etwa der Markt von Sidi Frej, einst Standort des berühmten Maristan - einer psychiatrischen Klinik, die von 1286 bis 1944 psychisch Erkrankte aufnahm. Oder der Souk as-Serrajin, spezialisiert auf Reitsättel, der früher am Bab Boujloud lag und später hierher verlegt wurde. Auch der Souk al-Juwwayin, wo einst kunstvoll gearbeitete Schwert- und Dolchscheiden hergestellt wurden, gehört dazu.

Am östlichen Ende dieser kleinen Märkte beginnt schließlich der längste Markt der Altstadt: der Souk al-‘Attarin, der Gewürz- und Parfümmarkt. Hier findet sich alles, was mit der marokkanischen Küche, Düften und weiblicher Schönheitspflege zu tun hat. Bemerkenswert ist, dass gerade dieser Markt keinen eigenen Wasserbrunnen (s-Seqqaya) besitzt - ein Unikum in der Altstadt, wo ansonsten jeder Markt über einen Brunnen oder eine Trinkstelle verfügt. Die angrenzenden Märkte wie der Webermarkt, der Teppichmarkt oder der Markt der Knüpfer hingegen haben alle eigene Wasserquellen.

Bis in die späten 1950er Jahre wurden am westlichen Eingang des Gewürzmarktes noch Blumen, Rosen und Gartenpflanzen verkauft. Heute ist das Bild durchmischt - ein Sammelsurium an Verkaufsständen und Waren.

_____

Siehe auch Fès, Stadt der verborgenen Schätze und der wissenschaftlichen Erleuchtung

(*) Muḥyi ad-Din Ibn Arabi, geboren 1165 in Murcia, al-Andalus und gestorben 1240 in Damaskus. Er ist einer der einflussreichsten Sufis und Mystiker. Seine wichtigsten Werke sind „al-Futūḥāt al-Makkiyya“ (Die Mekkanischen Offenbarungen) und „Fuṣūṣ al-Ḥikam“ (Die Edelsteine der Weisheiten)

(*) „Salwat al-Anfās“ ist ein bedeutendes historisches und literarisches Werk aus dem 19. Jahrhundert, verfasst von Muhammad ibn Jaʿfar al-Kettani, einem bekannten Gelehrten aus Fès. Der Titel lässt sich etwa übersetzen als „Trost für die Seelen“ oder „Seelentröster“. Salwat al-Anfās ist eine umfassende Sammlung von Biografien berühmter Heiliger, Gelehrter und frommer Persönlichkeiten, die in Fès lebten oder dort begraben sind. Das Werk ist sowohl eine spirituelle als auch eine kulturhistorische Quelle - es verbindet hagiografische Erzählungen mit präzisen Beschreibungen von Orten, Bräuchen und dem geistigen Leben in der Stadt. „Salwat al-Anfās“ gilt als ein zentrales Werk für das Verständnis der religiösen Topografie von Fès und wird oft von Historikern, Stadtforschern und Sufi-Interessierten herangezogen.

Autor: Idriss Al-Jay*

Übersetzung aus dem Arabischen