Fernsehen in Marokko - Der Tag, an dem Bilder zu erzählen begannen - Geschichtlicher Überblick

Obwohl dem deutschen Erfinder Paul Julius Nipkow (1860-1940), als er im Jahr 1884 sein bahnbrechendes Werk schuf - den Ausgangspunkt für das spätere Fernsehgerät -, je der Gedanke kam, dass diese Entdeckung einst die Welt von Grund auf verändern würde?

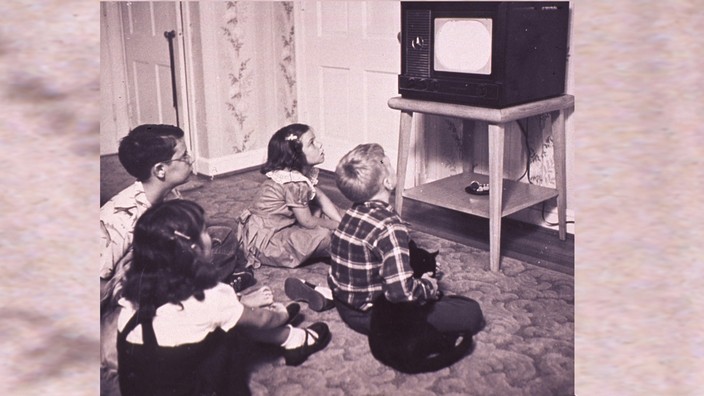

Wer hätte sich je vorstellen können, dass dieser starre Kasten, der unbewegt in den Wohnzimmern steht und weder aus eigenem Antrieb noch eigenem Willen Bild und Ton spendet - sondern nur durch das Drücken seiner Tasten zum Leben erwacht -, sich eines Tages ins Innerste der Menschen vordringen würde: in ihre Privatheit, in ihre Intimität, ja in ihre Seele?

Niemand hätte geahnt, dass dieses Gerät einmal eine derart magische Macht über das Leben der Menschen gewinnen würde. Dass das, was es zeigt, sich tief in ihre Erinnerungen eingräbt, ihre Denkweisen und Verhaltensmuster prägt - unbemerkt, ja sogar gegen ihren Willen.

Das Fernsehen - Taktgeber ihres Alltags, Regisseur ihrer Stunden, Herr über ihr Zeitempfinden. Man umgibt es mit Ehrfurcht, nimmt Ernstes wie Albernes aus seinem Mund für bare Münze, glaubt seinen Nachrichten, hängt an seinen Bildern - stundenlang, regungslos, als säßen Vögel auf ihren Schultern, die sie nicht zu vertreiben wagen. Selbst seine Belanglosigkeiten saugen sie gierig auf, seine Illusionen erwarten sie mit klopfendem Herzen - als hielte dieser Kasten den Entwurf ihres eigenen Schicksals in Händen. Mit ihm träumen sie - von Welten fern ihrer Realität. Von ihm übernehmen sie den Geschmack für ihre Mahlzeiten, die Wahl ihrer Möbel. Er sickert in ihre Wünsche, beeinflusst ihre Kindererziehung. Manchmal aber überschreitet seine Macht das Reale - und führt in imaginäre Räume, aus denen Streit und Spaltung erwachsen. Wie hitzige Diskussionen über Fußballspiele oder seichte Serien, deren fiktive Dramen so sehr mitgerissen haben, dass sie in der Wirklichkeit zu Eifersucht, ja zu Ehen führen, die an der Bewunderung der Männer für Serien-Schauspielerinnen zerbrechen.

All dies - und vieles mehr - stand weder im Plan des deutschen Tüftlers Paul Julius Nipkow, noch in den Erwartungen des schottischen Elektroingenieurs John Logie Baird, der dieses Gerät im Jahr 1925, also drei Jahrzehnte nach Nipkows Versuch, weiterentwickelte. Doch zur eigentlichen Geburt des Fernsehens kam es erst drei Jahre später, nachdem Bairds Erfindung offiziell verkündet worden war: 1928 nahm in den Vereinigten Staaten das erste Fernsehprogramm der Welt seinen Betrieb auf - zunächst drei Tage in der Woche, jeweils zwei Stunden täglich, ausgestrahlt aus New York.

Mehr als zehn Jahre blieb das Medium im Stadium des experimentellen Sendens, bis es 1941 in den USA kommerziell genutzt wurde - über das Netzwerk der RCA, das heute unter dem Namen NBC bekannt ist. Doch dieser Fortschritt blieb kein amerikanisches Monopol. Bereits 1935 trat das Vereinigte Königreich auf den Plan und begann mit eigenen Fernsehausstrahlungen. Die eigentliche Entwicklung aber erlebte auch dort erst 1952 ihren Durchbruch - durch die BBC, die mit ihren Programmen besonders die bildungsnahen und gesellschaftlich aktiven Schichten erreichte.

Im selben Jahr, 1935, begann auch Deutschland - das Ursprungsland des Fernsehens - mit seinen ersten Übertragungen. Doch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Teilung in Ost und West fiel die Kontrolle über das Fernsehen an die alliierten Mächte. Erst 1952 starteten zwei getrennte Programme für die beiden deutschen Staaten, deren Entwicklung fortan unabhängig voneinander verlief.

Ein Jahr später, 1936, begann Japan mit seinen ersten Fernsehexperimenten. Bis in die frühen 1960er-Jahre dominierten amerikanische Produktionen das japanische Fernsehprogramm. Doch ab den Sechzigern wandelte sich das Bild: Japan entwickelte zunehmend eigene Formate und Serien, deren Einfluss bald weit über die Landesgrenzen hinausreichte - allen voran mit animierten Produktionen, die den asiatischen und später auch globalen Markt eroberten.

Auch Frankreich und die Sowjetunion traten 1939 in die Welt des Fernsehens ein. Letztere nutzte das Medium rasch als Teil ihres damaligen technologischen Vorsprungs im Weltraumrennen - insbesondere für die Übertragung von Nachrichten und Berichten über Satelliten.

In der arabischen Welt begann die Geschichte des arabischsprachigen Fernsehens im Jahr 1956 - in Bagdad. Nur sieben Monate später folgte Algerien, damals noch unter französischer Kolonialherrschaft. Damit wurde Algerien das erste Land in Nordafrika, das - in begrenztem Rahmen - ein Fernsehprogramm ausstrahlte, zunächst ausschließlich in der Hauptstadt. 1963 ging dort schließlich der erste algerische Fernsehsender offiziell auf Sendung.

1959 folgte der Libanon - bemerkenswerterweise nicht durch staatliche Initiative, wie bei den meisten arabischen Ländern, sondern durch die Gründung zweier privater Unternehmen. In Ägypten hingegen verzögerte sich der Fernsehstart. Obwohl ursprünglich in den mittleren 1950er-Jahren geplant, begann das ägyptische Fernsehen erst 1960 mit der Ausstrahlung - als Folge des sogenannten „Tripartiten Angriffs“: des militärischen Überfalls von Großbritannien, Frankreich und Israel auf Ägypten im Jahr 1956, dem Sueskrieg.

In den folgenden Jahren traten weitere arabische Länder in das Zeitalter des Fernsehens ein: Syrien im Jahr 1960, Sudan 1962, Saudi-Arabien 1964, Tunesien 1965, Jordanien und Libyen 1968, Katar 1970, Bahrain 1973 und Mauretanien 1980. Diese Daten markieren jedoch nicht den offiziellen Sendebeginn, sondern meist den Beginn erster experimenteller Übertragungen. So etwa in Tunesien: Dort wurde im Oktober 1965 erstmals ein einstündiger und fünfzehnminütiger Probelauf ausgestrahlt - gefolgt von einem weiteren Test gegen Ende desselben Monats, der immerhin zwei Stunden und fünfzehn Minuten dauerte. Der reguläre Sendebetrieb begann erst 1966. Ähnlich verlief es in Mauretanien, wo ein kontinuierliches Fernsehprogramm sogar erst 1984 realisiert wurde.

1994 wurde der palästinensische Fernsehsender ins Leben gerufen - doch mit der Ausstrahlung begann man erst fünf Jahre später, im Jahr 1999.