Fernsehen in Marokko - Der Tag, an dem Bilder zu erzählen begannen

Es gibt Momente, die den Alltag in neue Bahnen lenken. Der 3. März 1962 ist so ein Tag in der Geschichte Marokkos. An diesem Tag begann das Flimmern auf den Bildschirmen, und mit ihm traten Bilder, Klänge und Geschichten in das Leben eines ganzen Landes ein. Das Fernsehen öffnete Fenster zu Welten jenseits der eigenen Mauern, verwebte Tradition mit Moderne und berührte die Herzen von Städten und Dörfern gleichermaßen. Von hier an wurde der Abend nie mehr wie zuvor.

Für Marokko war der 3. März 1962 ein einschneidender Tag - ein Datum, das das Land verändern sollte: seine Städte und Dörfer, seine Zentren wie seine entlegenen Regionen. An jenem Tag eröffnete der staatliche Fernsehsender seinen offiziellen Betrieb - für all jene, die sich ein Fernsehgerät leisten konnten, und das waren zu dieser Zeit nur wenige. Vorausgegangen war diesem Ereignis eine erste Phase: Bereits 1954 hatte die französische Firma „Telma“ ein Fernsehprojekt initiiert, das vor allem der Unterhaltung der ausländischen Gemeinschaft in Marokko dienen sollte. Doch diese erste, kolonial geprägte Episode endete nach nur fünfzehn Monaten.

Als Marokko 1962 offiziell mit dem Sendebetrieb begann, geschah dies - wie fast überall auf der Welt - in Schwarz-Weiß. Das Programm war auf vier Stunden täglich begrenzt: von 19 Uhr bis 23 Uhr - wenn man die regelmäßig auftretenden Sendepausen nicht mitrechnet, die mal kürzer, mal länger ausfielen. Der Montag war der Ruhetag des Fernsehens - der Bildschirm blieb schwarz.

Der Einzug des Fernsehens war ein Wendepunkt - nicht nur in den Wohnstuben, sondern auch in den familiären Beziehungen und im nachbarschaftlichen Gefüge. In der Altstadt von Fès zählten die ersten Fernsehbesitzer zu einer winzigen Minderheit - man konnte sie an einer Hand abzählen. Ein Blick von den Dächern genügte, um sie auszumachen: drei, vielleicht vier hoch aufragende Antennen, die ihre metallenen Arme über die Dächer reckten, teils höher als die Spitzen mancher Minarette. Mit starken Kabeln verankert, sollten sie dem Wind trotzen - bis sie schließlich, Jahre später, nach und nach verschwanden und den Satellitenschüsseln Platz machten.

Die ersten Programme des marokkanischen Fernsehens wurden vollständig auf Arabisch ausgestrahlt - darunter etwa die amerikanische Serie „The Fugitive“ mit David Janssen in der Hauptrolle. Die Geschichte des Dr. Kimble, eines Arztes, der unschuldig zum Tode verurteilt wird, weil man ihn fälschlich des Mordes an seiner Frau bezichtigt. Auf dem Weg zur Hinrichtung gelingt ihm die Flucht - und eine lange, beschwerliche Suche nach dem wahren Täter beginnt. Auch Serien wie Doctor Who, das britische Science-Fiction-Epos der BBC, fanden ihren Weg auf die Bildschirme. Ebenso Zeichentrickfilme - mit Figuren wie Mickey Mouse, dem ewigen Katz-und-Maus-Duell oder dem gehetzten Hasen und dem lauernden Wolf.

Der Fernsehapparat selbst wurde bald zu einem Gegenstand beinahe ritueller Verehrung. In den Pausen des Sendebetriebs bedeckten die Frauen das Gerät mit bestickten Tüchern, darauf arrangierten sie Vasen mit künstlichen Blumen - als wäre der Apparat ein heiliger Gast, der Ruhe verdient.

Mit der Zeit dehnten sich die Sendezeiten aus, und erste rein marokkanische Produktionen fanden ihren Weg auf den Bildschirm. Stücke der Theatergruppe Al Kawakeb unter der Leitung von Bouchaïb El Bidaoui, Aufführungen der Wafa-Truppe aus Marrakesch mit Mohamed El Bakkas und Abdeljabbar Louzir, Arbeiten der Truppe Al Maamoura oder Werke von Persönlichkeiten wie Mohamed Hassan El Joundi und Hammadi Ammour prägten das neue marokkanische Fernsehen. Hinzu kamen Fußballübertragungen, Sendungen zur andalusischen Musik sowie Kulturformate wie „Der Mittwochskoffer“ oder „Die junge Literatur“.

Dies alles führte zu einem ganz eigenen Wettbewerb - nicht auf dem Bildschirm, sondern unter den Nachbarinnen. Wohlhabendere Frauen begannen, ihre Männer mit Nachdruck zu bedrängen, endlich ein Fernsehgerät zu kaufen. Sie mobilisierten dabei ihr ganzes Repertoire an Überzeugungskunst - von Schmeicheleien über Andeutungen, poetische Vergleiche bis hin zu den stillen Waffen der Zweisamkeit. Manche boten an, auf andere Haushaltsanschaffungen zu verzichten oder sogar vorhandenes Inventar zu verkaufen, um den Ehemann beim Kauf finanziell zu unterstützen. Und so gelang es nicht wenigen, ihre Männer zu überzeugen oder unter sanften Druck zu setzen - insbesondere jene, deren Ehemänner dem Fußball verfallen waren. Dort genügte ein gezielter Hinweis auf die Möglichkeit, Spiele endlich bequem von zu Hause aus sehen zu können, um den Wunsch nach dem eigenen Gerät Wirklichkeit werden zu lassen.

Dieses Ereignis war ein Meilenstein, der viele Maßstäbe veränderte. Als das marokkanische Fernsehen begann, die Samstagabend-Programme auszustrahlen, waren diese besondere Höhepunkte. Dabei traten die Musikgruppen von Fès unter der Leitung von Ahmed Al-Schajii, die von Meknès mit Mohammed Ben Abdessalam sowie die nationale Gruppe des Rundfunks und Fernsehens in Rabat auf. Zudem kamen Sänger aus arabischen Ländern wie Algerien, Tunesien und Ägypten zu Gast, allen voran Umm Kulthum, die nach ihrem ersten Besuch in Marokko im Jahr 1968 einen bleibenden Eindruck hinterließ.

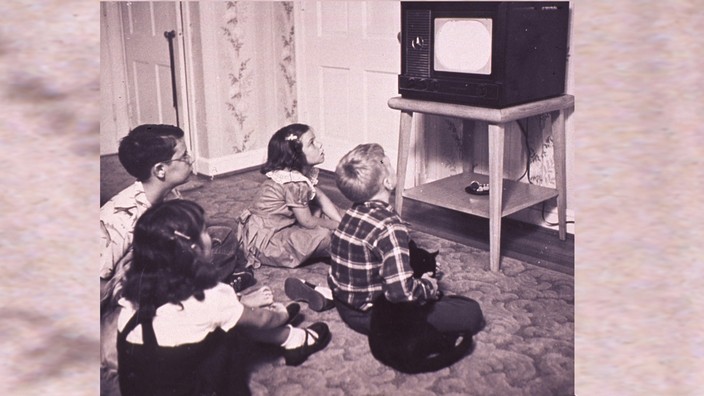

Auch die jährliche Fernseherinnerungssendung hatte einen besonderen Stellenwert. Sie zeichnete sich durch eine ausgelassene Stimmung und Humor aus, indem Rollen vertauscht und Karikaturen bekannter Persönlichkeiten gespielt wurden. Durch diese Abendveranstaltungen wurde das Fernsehen für seine Besitzer zu einer gewichtigen Verpflichtung. Die Samstagabende, insbesondere die Sendung mit Umm Kulthum, entwickelten sich zum wöchentlichen Ritual. Besitzer eines Fernsehgerätes wurden zum Zentrum von Besuchern aus ihrem Freundes- und Familienkreis, die selbst noch keinen Fernseher besaßen. Sie kamen in Gruppen, einzeln oder mit der ganzen Familie, Groß und Klein, um gemeinsam die wöchentliche Sendung zu sehen. Die Wohnzimmer füllten sich bis auf den letzten Platz, besonders der Raum mit dem Fernseher.

Gemäß den traditionellen Gepflogenheiten bereitete die Hausherrin Tee und die dazugehörigen marokkanischen Süßigkeiten vor. Diese ungewöhnliche Versammlung dauerte oft bis spät in die Nacht. Wenn die Sendung mit der Nationalhymne endete, verließen die Gäste das Haus, in dem sie zu Besuch gewesen waren, ähnlich wie ein Kinosaal, der sich nach der Vorstellung leert. Die Kinder taumelten schlaftrunken davon, die Jüngsten wurden schlafend oder halb schlafend auf den Rücken der Mütter oder Schultern der Väter getragen. Besonders in der kalten Jahreszeit war dieses Verlassen mühsam und beschwerlich. Doch all dies wurde in Kauf genommen, um die Enttäuschung zu vermeiden, wenn an einem Samstag statt der großen Sendung nur ein Jazzprogramm angekündigt wurde. Dann schalteten viele Zuschauer frühzeitig aus und gingen schlafen, während die wenigen Interessierten bei der Musik blieben.

Mit dem Einzug dieses mächtigen Elements in ihr Leben änderten sich die täglichen Abläufe der Menschen grundlegend. Sie klammerten sich an das Fernsehen wie an eine Sucht, die langsam ihre Erinnerungen überlagerte und die Rhythmen und Gewohnheiten ihrer abendlichen Traditionen durchbrach, die über Generationen hinweg gepflegt worden waren. War es zuvor üblich, sich jeden Abend um die Großväter und Großmütter zu versammeln, um Geschichten und Legenden zu hören, oder sich vor dem Radio zu sammeln, um Serien und Hörspiele wie „Die Reise von Ali Ben Schama“ oder „Die Kupferstadt“ zu verfolgen - und dabei die Figuren, Orte und Ereignisse mit der eigenen Fantasie zu gestalten; oder den „Stimmen Arabiens“ aus Kairo und der BBC-Arabischen Abteilung in London zu lauschen -, so begann man nun, sich auf ausländische und ägyptische Serien zu stürzen, die fertige, moderne Märchen von A bis Z präsentierten, die keine Vorstellungskraft mehr erforderten.

Das Fernsehen ersetzte das Radio und wurde zu einem ständigen Begleiter in den Häusern, egal ob die Menschen bewusst zusahen oder nicht. Ob beim Essen oder im Gespräch - selbst wenn sie nicht aktiv zuhörten, musste das Gerät laufen, um „Lärm zu machen“, wie man sagte. Manchmal gerieten die Menschen in Panik, wenn der Strom ausfiel. Dann eilten sie zu denen, die ein Telefon besaßen, oder zum Telefon des „Bakkal“ (Lebensmittelhändlers), um Kontakt zum „Haus des Lichts“ aufzunehmen und einen Ansprechpartner für das Stromausfall-Problem zu finden.

War das Fernsehsignal schlecht und das Bild mehr oder weniger unscharf, bildeten die Familienmänner und -frauen eine „Leitungskette“ innerhalb des Hauses. Der Erste stand vor dem Gerät und gab Anweisungen weiter, die sich durch die Familienmitglieder bis zum Dach und schließlich zur Antenne auf dem Dachboden erstreckten. Dort wurde die Ausrichtung der Antenne feinjustiert, bis der erste Beobachter zufrieden war. Dann endete das technische Abenteuer mit einem Erfolg oder einer zumindest teilweisen Verbesserung. Diese Szene hat der Regisseur Mohammed Abd al-Rahman al-Tazi realistisch-komisch im ersten Teil seines Films „Die Suche nach dem Ehemann für meine Frau“ dargestellt, in dem Mohammed Afifi die Aufgabe übernimmt, das Fernsehbild einzustellen.

Das marokkanische Fernsehen entwickelte sich weiter und begann 1973 in Farbe auszustrahlen. Die Beziehung des Publikums zum Medium veränderte sich, und die Größe der Antennen sowie die der Geräte schrumpfte. Zugleich verlor der erste Kanal seinen einstigen Glanz, der ihn in den 1960er-Jahren begleitete.

1978 wurde der marokkanische Rundfunk zur staatlichen Institution umgewandelt und erhielt den Namen „Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision“ mit dem neuen Kürzel „SNRT“. Sie wurde in die zentrale Verwaltung des Kommunikationsministeriums eingegliedert. Intellektuelle nannten das Unternehmen scherzhaft „itm“ (Sünde: abgeleitet aus den arabischen Anfangsbuchtacben für RadioTVMaroc), während die einfachen Bürger begannen, Aluminiumsiebkörbe an die Antennen zu hängen, in der Hoffnung, den Empfang zu verbessern. Man munkelte sogar, dass man durch die Löcher der Siebe in andere, noch ausstehende Senderwelten eindringen könnte.

Obwohl dem deutschen Erfinder Paul Julius Nipkow (1860-1940), als er im Jahr 1884 sein bahnbrechendes Werk schuf - den Ausgangspunkt für das spätere Fernsehgerät -, je der Gedanke kam, dass diese Entdeckung einst die Welt von Grund auf verändern würde?

Wer hätte sich je vorstellen können, dass dieser starre Kasten, der unbewegt in den Wohnzimmern steht und weder aus eigenem Antrieb noch eigenem Willen Bild und Ton spendet - sondern nur durch das Drücken seiner Tasten zum Leben erwacht -, sich eines Tages ins Innerste der Menschen vordringen würde: in ihre Privatheit, in ihre Intimität, ja in ihre Seele?

Niemand hätte geahnt, dass dieses Gerät einmal eine derart magische Macht über das Leben der Menschen gewinnen würde. Dass das, was es zeigt, sich tief in ihre Erinnerungen eingräbt, ihre Denkweisen und Verhaltensmuster prägt - unbemerkt, ja sogar gegen ihren Willen.

Das Fernsehen - Taktgeber ihres Alltags, Regisseur ihrer Stunden, Herr über ihr Zeitempfinden. Man umgibt es mit Ehrfurcht, nimmt Ernstes wie Albernes aus seinem Mund für bare Münze, glaubt seinen Nachrichten, hängt an seinen Bildern - stundenlang, regungslos, als säßen Vögel auf ihren Schultern, die sie nicht zu vertreiben wagen. Selbst seine Belanglosigkeiten saugen sie gierig auf, seine Illusionen erwarten sie mit klopfendem Herzen - als hielte dieser Kasten den Entwurf ihres eigenen Schicksals in Händen. Mit ihm träumen sie - von Welten fern ihrer Realität. Von ihm übernehmen sie den Geschmack für ihre Mahlzeiten, die Wahl ihrer Möbel. Er sickert in ihre Wünsche, beeinflusst ihre Kindererziehung. Manchmal aber überschreitet seine Macht das Reale - und führt in imaginäre Räume, aus denen Streit und Spaltung erwachsen. Wie hitzige Diskussionen über Fußballspiele oder seichte Serien, deren fiktive Dramen so sehr mitgerissen haben, dass sie in der Wirklichkeit zu Eifersucht, ja zu Ehen führen, die an der Bewunderung der Männer für Serien-Schauspielerinnen zerbrechen.

All dies - und vieles mehr - stand weder im Plan des deutschen Tüftlers Paul Julius Nipkow, noch in den Erwartungen des schottischen Elektroingenieurs John Logie Baird, der dieses Gerät im Jahr 1925, also drei Jahrzehnte nach Nipkows Versuch, weiterentwickelte. Doch zur eigentlichen Geburt des Fernsehens kam es erst drei Jahre später, nachdem Bairds Erfindung offiziell verkündet worden war: 1928 nahm in den Vereinigten Staaten das erste Fernsehprogramm der Welt seinen Betrieb auf - zunächst drei Tage in der Woche, jeweils zwei Stunden täglich, ausgestrahlt aus New York.

Mehr als zehn Jahre blieb das Medium im Stadium des experimentellen Sendens, bis es 1941 in den USA kommerziell genutzt wurde - über das Netzwerk der RCA, das heute unter dem Namen NBC bekannt ist. Doch dieser Fortschritt blieb kein amerikanisches Monopol. Bereits 1935 trat das Vereinigte Königreich auf den Plan und begann mit eigenen Fernsehausstrahlungen. Die eigentliche Entwicklung aber erlebte auch dort erst 1952 ihren Durchbruch - durch die BBC, die mit ihren Programmen besonders die bildungsnahen und gesellschaftlich aktiven Schichten erreichte.

Im selben Jahr, 1935, begann auch Deutschland - das Ursprungsland des Fernsehens - mit seinen ersten Übertragungen. Doch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Teilung in Ost und West fiel die Kontrolle über das Fernsehen an die alliierten Mächte. Erst 1952 starteten zwei getrennte Programme für die beiden deutschen Staaten, deren Entwicklung fortan unabhängig voneinander verlief.

Ein Jahr später, 1936, begann Japan mit seinen ersten Fernsehexperimenten. Bis in die frühen 1960er-Jahre dominierten amerikanische Produktionen das japanische Fernsehprogramm. Doch ab den Sechzigern wandelte sich das Bild: Japan entwickelte zunehmend eigene Formate und Serien, deren Einfluss bald weit über die Landesgrenzen hinausreichte - allen voran mit animierten Produktionen, die den asiatischen und später auch globalen Markt eroberten.

Auch Frankreich und die Sowjetunion traten 1939 in die Welt des Fernsehens ein. Letztere nutzte das Medium rasch als Teil ihres damaligen technologischen Vorsprungs im Weltraumrennen - insbesondere für die Übertragung von Nachrichten und Berichten über Satelliten.

In der arabischen Welt begann die Geschichte des arabischsprachigen Fernsehens im Jahr 1956 - in Bagdad. Nur sieben Monate später folgte Algerien, damals noch unter französischer Kolonialherrschaft. Damit wurde Algerien das erste Land in Nordafrika, das - in begrenztem Rahmen - ein Fernsehprogramm ausstrahlte, zunächst ausschließlich in der Hauptstadt. 1963 ging dort schließlich der erste algerische Fernsehsender offiziell auf Sendung.

1959 folgte der Libanon - bemerkenswerterweise nicht durch staatliche Initiative, wie bei den meisten arabischen Ländern, sondern durch die Gründung zweier privater Unternehmen. In Ägypten hingegen verzögerte sich der Fernsehstart. Obwohl ursprünglich in den mittleren 1950er-Jahren geplant, begann das ägyptische Fernsehen erst 1960 mit der Ausstrahlung - als Folge des sogenannten „Tripartiten Angriffs“: des militärischen Überfalls von Großbritannien, Frankreich und Israel auf Ägypten im Jahr 1956, dem Sueskrieg.

In den folgenden Jahren traten weitere arabische Länder in das Zeitalter des Fernsehens ein: Syrien im Jahr 1960, Sudan 1962, Saudi-Arabien 1964, Tunesien 1965, Jordanien und Libyen 1968, Katar 1970, Bahrain 1973 und Mauretanien 1980. Diese Daten markieren jedoch nicht den offiziellen Sendebeginn, sondern meist den Beginn erster experimenteller Übertragungen. So etwa in Tunesien: Dort wurde im Oktober 1965 erstmals ein einstündiger und fünfzehnminütiger Probelauf ausgestrahlt - gefolgt von einem weiteren Test gegen Ende desselben Monats, der immerhin zwei Stunden und fünfzehn Minuten dauerte. Der reguläre Sendebetrieb begann erst 1966. Ähnlich verlief es in Mauretanien, wo ein kontinuierliches Fernsehprogramm sogar erst 1984 realisiert wurde.

1994 wurde der palästinensische Fernsehsender ins Leben gerufen - doch mit der Ausstrahlung begann man erst fünf Jahre später, im Jahr 1999.