Jeder hat sein eigenes Grab - Identität zwischen Heimat und Exil - Beitrag

Nach seiner dokumentarischen Filmtrilogie „Frauenträume“ über deutsche Konvertitinnen zum Islam, „Juwelen der Trauer“ über alleinerziehende Mütter in Marokko und „Stille Zellen“ über Frauengefängnisse in Marokko, wagt sich Mohamed Nabil mit dem Stück „Jeder hat sein eigenes Grab“ in eine neue theatralische Erfahrung, die er selbst geschrieben und inszeniert hat - in Berlin, unter der dramaturgischen Mitarbeit von Joanna Bellina. Mit diesem Bühnenwerk, das eine existentielle Frage nach Identität und Zugehörigkeit aufwirft, erweitert Mohammed Nabil sein künstlerisches Schaffen rund um das Thema Frau und bietet - abseits der dokumentarischen Filmästhetik - eine neue, genuin theatralische Perspektive, in der er das Verhältnis von Identität und Verwurzelung im Kontext der Migration hinterfragt.

Nach seiner dokumentarischen Filmtrilogie „Frauenträume“ über deutsche Konvertitinnen zum Islam, „Juwelen der Trauer“ über alleinerziehende Mütter in Marokko und „Stille Zellen“ über Frauengefängnisse in Marokko, wagt sich Mohamed Nabil mit dem Stück „Jeder hat sein eigenes Grab“ in eine neue theatralische Erfahrung, die er selbst geschrieben und inszeniert hat - in Berlin, unter der dramaturgischen Mitarbeit von Joanna Bellina. Mit diesem Bühnenwerk, das eine existentielle Frage nach Identität und Zugehörigkeit aufwirft, erweitert Mohammed Nabil sein künstlerisches Schaffen rund um das Thema Frau und bietet - abseits der dokumentarischen Filmästhetik - eine neue, genuin theatralische Perspektive, in der er das Verhältnis von Identität und Verwurzelung im Kontext der Migration hinterfragt.

Durch die beiden Figuren Fatima (gespielt von Merily Rosero Yépez) und Ahlam (Sonnhild Trujillo) untersucht „Jeder hat sein eigenes Grab“ den Konflikt zweier Schwestern, der auf den ersten Blick nur unterschiedliche Auffassungen von Zugehörigkeit spiegelt, in seinem Kern jedoch den inneren Zwiespalt zwischen Ich und Identität offenlegt. Beide Frauen stammen aus einer Einwandererfamilie und haben denselben Vater - doch ihr Verständnis von Herkunft und Bindung an das Heimatland unterscheidet sich grundlegend. Nach dem Tod des Vaters treffen die beiden im Leichenschauhaus zusammen, um die Formalitäten für seine Beerdigung zu regeln. Der Vater hatte lange im Ausland gelebt, und das Gespräch zwischen den Schwestern entwickelt sich zunehmend zu einer Auseinandersetzung darüber, in welchem Land der Leichnam des Vaters seine letzte Ruhe finden soll.

Grab und Zugehörigkeit

Während Fatima darauf besteht, den Leichnam des Vaters in das Land seiner Geburt zurückzubringen, wo er einen Teil seines Lebens verbrachte, ist Ahlam überzeugt, dass die Beerdigung in jenem Land stattfinden sollte, in dem er zuletzt lebte und starb - also in dem Land, das im Laufe der langen Jahre der Emigration zu seiner eigentlichen Heimat geworden sei.

Im Stück „Jeder hat sein eigenes Grab“ wird der Körper des toten Vaters zum Objekt, auf das sich die gegensätzlichen Vorstellungen der beiden Schwestern über Existenz, Tod und Entfremdung projizieren. Der Leichnam - unfähig, seine Wünsche selbst zu äußern - wird zum Medium, an dem sich der Nachweis von Zugehörigkeit oder die Abkehr von der ursprünglichen Heimat entzündet, ebenso wie das Bekenntnis zu einer neuen, im Exil geformten Identität. Diese paradoxe Konstellation erscheint zunächst wie ein bloßer Ausdruck emotionaler Differenzen zwischen den Schwestern, tatsächlich aber verhandelt sie in der Tiefe das existentielle Dilemma des modernen Menschen, der zwischen Selbstsuche und Identitätsdefinition gefangen bleibt. Es ist die Frage nach der inneren Heimat, nach der Kompassnadel, die den Weg zum eigenen Selbst weist und aus dem Labyrinth drängender Daseinsfragen hinausführt: Wer bin ich - und wohin gehöre ich?

Fatimas Wunsch verkörpert die Sehnsucht nach Rückkehr in die Vergangenheit, nach Versöhnung mit ihr, nach der Wiederentdeckung der verlorenen oder beschädigten Wurzeln - selbst wenn dies nur durch ein symbolisches Ritual geschieht: die Beerdigung des Vaters in der Erde seines Ursprungslandes. Ahlam hingegen will die Vergangenheit begraben - im wörtlichen wie übertragenen Sinn. Sie möchte das Gespenst der Heimkehr endgültig bannen, sich mit der neuen Heimat identifizieren und den Bruch mit der alten Welt vollziehen, die in ihr noch immer ein Gefühl der Minderwertigkeit hinterlässt.

Die Beerdigung des Vaters wird so zur Beisetzung gemeinsamer Erinnerungen - Erinnerungen, die von Zerrissenheit und Entwurzelung geprägt sind, von der Erfahrung des Dazwischenseins. Der Migrant spürt im Land seiner Herkunft, dass er mit der sich wandelnden sozialen Wirklichkeit nicht mehr im Einklang steht - ein Fremder in seiner eigenen Heimat. Zugleich bleibt er auch im Exil fremd, da er sich in der neuen Welt weder vollständig einfügen noch ihr entkommen kann. Er trägt in sich das Bild eines unbeweglichen, unveränderlichen Heimatlandes, das nur noch in der Erinnerung fortlebt.

Begegnung der Fremden

Das Wiedersehen zwischen Fatima und Ahlam nach langer Entfremdung ist geprägt von Kälte, Trockenheit und einem Mangel an familiärer Wärme. Es ist kein Treffen, um Trauer zu teilen oder den Verlust des Vaters gemeinsam zu verarbeiten, sondern ein Schauplatz, auf dem sich alte Konflikte entladen, ein Raum zur Entblößung der eigenen Fremdheit - voneinander und von sich selbst. Diese Begegnung verwandelt sich in einen verbalen Schlagabtausch, in dem es weniger um Verständigung als um das Aufblähen des eigenen Ichs und das Abrechnen mit der Vergangenheit geht, verpackt in die Form der Trauer.

Diese Atmosphäre der Distanz, der Entfremdung und der emotionalen Trockenheit, der Suche nach Dominanz, des Selbstbezugs und der inneren Zerrissenheit spiegelt den geistigen Hintergrund des Autors wider. Mohammed Nabil, der in Marokko Philosophie studiert und gelehrt hat, war auch journalistisch tätig und lebte in verschiedenen Ländern - Russland, Kanada, Deutschland -, die seinen Denkstil und seine Weltsicht geprägt haben. All das übersetzt er auf die Bühne: als bewegliches philosophisches Thema, umgesetzt mit künstlerischen Mitteln. Es ist eine Vertiefung der existenziellen Frage nach Identität und Herkunft in Migrantenfamilien und in den Generationen, die auf sie folgen - Woher kommen wir, und wohin gehen wir?

Von wo - und wohin?

„Jeder hat sein eigenes Grab“ ist zugleich die Fortsetzung einer Reihe experimenteller literarischer Lesungen, die Mohammed Nabil in Berlin gemeinsam mit der deutschen Schauspielerin Melanie Stalhkopf auf Arabisch und Deutsch durchgeführt hat. Sie lasen aus Werken bekannter arabischer Autorinnen und Autoren - Tayeb Saleh, Abderahman Mounif, Fatima Mernissi, Driss Chraïbi, Mohammed Choukri, Khalid Sehouli. Diese Lesungen trugen denselben suchenden Geist in sich: Von wo - und wohin? Unter dem Dach des "Ensemble Flaschengeist" wurde Nabils Stück „Jeder hat sein eigenes Grab“ in mehreren Sälen in Berlin aufgeführt. Das Publikum reagierte unterschiedlich - teils mit Vorsicht und Nachdenklichkeit, teils mit Neugier und Staunen über diesen ungewöhnlichen „Weg in den Kodex der Antworten“. Denn der Tod ist ein heikles Thema: In Deutschland finden Beerdigungen diskret statt, im engsten Kreis von Angehörigen und Freunden. Der Leichnam wird nicht öffentlich durch die Straßen getragen, sondern in einem schwarzen Wagen still zum Friedhof gebracht.

„Jeder hat sein eigenes Grab“ ist zugleich die Fortsetzung einer Reihe experimenteller literarischer Lesungen, die Mohammed Nabil in Berlin gemeinsam mit der deutschen Schauspielerin Melanie Stalhkopf auf Arabisch und Deutsch durchgeführt hat. Sie lasen aus Werken bekannter arabischer Autorinnen und Autoren - Tayeb Saleh, Abderahman Mounif, Fatima Mernissi, Driss Chraïbi, Mohammed Choukri, Khalid Sehouli. Diese Lesungen trugen denselben suchenden Geist in sich: Von wo - und wohin? Unter dem Dach des "Ensemble Flaschengeist" wurde Nabils Stück „Jeder hat sein eigenes Grab“ in mehreren Sälen in Berlin aufgeführt. Das Publikum reagierte unterschiedlich - teils mit Vorsicht und Nachdenklichkeit, teils mit Neugier und Staunen über diesen ungewöhnlichen „Weg in den Kodex der Antworten“. Denn der Tod ist ein heikles Thema: In Deutschland finden Beerdigungen diskret statt, im engsten Kreis von Angehörigen und Freunden. Der Leichnam wird nicht öffentlich durch die Straßen getragen, sondern in einem schwarzen Wagen still zum Friedhof gebracht.

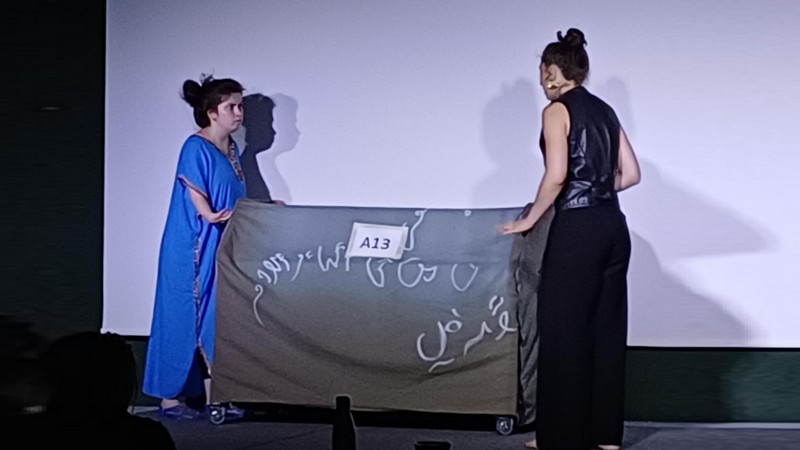

Nabil wählte als Schauplatz seines Werkes das „Haus der Toten“, einen Raum, in dem sich Särge übereinander stapeln - namenlos, ohne Inschriften, versehen nur mit Buchstaben und Zahlen wie K11 oder L73. Hier herrscht der Tod - die Hauptfigur, der tragische Held in einer Elegie der Lebenden. In einer konsumorientierten Gesellschaft wird der Tod zu einer Ware, zu einer Zahl, abhängig vom Betrag, den die Angehörigen zahlen oder den eine Versicherung deckt.

Besetzung 2025SchauspielerInnen Die Seele: Hiba Dziri, Fatima: Merily Rosero Yépez, Ahlam: Sonnhild Trujillo, Herr Müller: Benedikt Melzer Künstlerisches Team Technik: Maria Hengst, Produktionsassistenz: Anna Maria Schulze, Fotograf: Iñigo Roncal Gründungsmitglieder Mohamed Nabil und Joanna Bellina |

In dieser tonlosen Atmosphäre des Todes, in einem grauen, lichtlosen Raum mit schwarzen Wänden, agiert der Verwalter der Toten, Herr Müller (Benedikt Melzer) - mit trockener Miene, distanzierter Härte, wie ein Händler des Todes, der die Hölle bereits auf Erden verwaltet. In dieser düsteren Szenerie verdichtet sich das Schweigen zu einem dumpfen, sinnlosen Schluchzen. Das einzige, was diese Schwere zu durchbrechen vermag, ist die tanzende Erscheinung der Seele des Toten, verkörpert von Hiba Dziri - ein künstlerischer Einfall aus Licht, Bewegung und orientalischer Musik, der dem Zuschauer kurze Atempausen inmitten der Finsternis gewährt und an die Unterwelt der griechischen Mythologie erinnert.

Der Text von „Jeder hat sein eigenes Grab“, der vor allem auf das gesprochene Wort setzt, entfaltet lange, vieldeutige Dialoge, die zwischen Rätsel und Offenbarung schwanken. Der Zuschauer verliert sich bisweilen in einem Strudel endloser Gespräche, die sich bis zur Schläfrigkeit dehnen, und in der Absurdität einer Figur wie Herrn Müller, der manchmal weder am Dialog der Schwestern noch am dramatischen Geschehen teilhat.

Nabil bemüht sich, eine neutrale Atmosphäre zu schaffen - nicht, um Mitleid zu erregen oder den Zuschauer der Sinnlosigkeit des Todes auszuliefern, sondern um ihn in das Spiel der Identität hineinzuziehen. So hängt auf der Bühne ein weißes Leichentuch, auf dem mit ineinander verwobenen arabischen Buchstaben Wörter wie Erde, Grab, Tod geschrieben stehen - ein Rätsel, das der Zuschauer zu entschlüsseln hat. Gleichzeitig verlässt er den Saal mit Fragen im Gepäck: über Leben, Tod, Zugehörigkeit und Identität.

Das Bühnenbild schwankt zwischen Musik und Beleuchtung, die mehr der Ausleuchtung als einer szenografischen Funktion dient. Diese Elemente fügen dem Geschehen keine ästhetische Tiefe hinzu, sondern bleiben ergänzend, nicht gestaltend. Doch gerade in dieser Zurückhaltung liegt vielleicht die eigentliche Kraft des Stücks - in der Stille zwischen den Worten, im Raum zwischen Leben und Tod.