Samuel Beckett - Die Stimme zwischen Wort und Schweigen

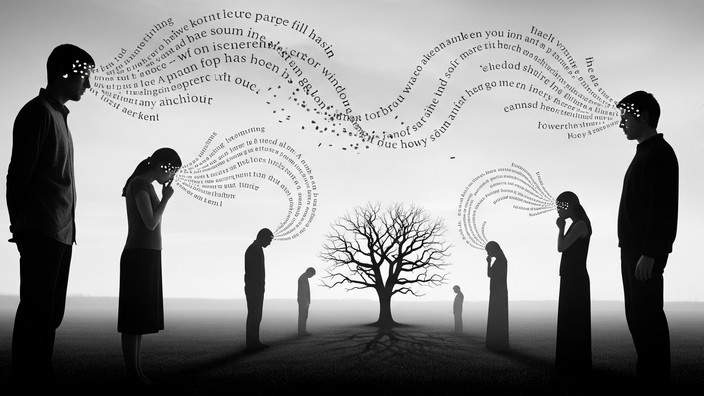

Zwischen Wort und Schweigen entfaltet Samuel Beckett eine Literatur, die radikal entkleidet ist - eine Sprache, die atmet, aber Leere atmet, und doch unaufhörlich nach Sinn sucht. Seine Figuren sind Schatten und Stimmen zugleich, gefangen zwischen der Versuchung zu sprechen und der Macht des Schweigens.

"Also muss man weitermachen, ich werde also weitermachen, man muss Worte sagen, solange es sie gibt, man muss sie sagen, bis sie mich finden, bis sie zu mir sprechen, seltsamer Schmerz..." - Diese Worte stammen aus L’Innommable (Der Namenlose, 1953)¹, dem dritten Teil von Becketts Prosatrilogie. Darin spricht ein namenloses „Ich“, das zugleich jede Identität verneint, aus einem Zustand zwischen Leben und Tod, Sein und Nichtsein.

"Also muss man weitermachen, ich werde also weitermachen, man muss Worte sagen, solange es sie gibt, man muss sie sagen, bis sie mich finden, bis sie zu mir sprechen, seltsamer Schmerz..." - Diese Worte stammen aus L’Innommable (Der Namenlose, 1953)¹, dem dritten Teil von Becketts Prosatrilogie. Darin spricht ein namenloses „Ich“, das zugleich jede Identität verneint, aus einem Zustand zwischen Leben und Tod, Sein und Nichtsein.

Beckett, geboren am 13. April 1906 in Dublin, gilt unbestritten als einer der bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Seit seinem Tod am 22. Dezember 1989 wächst das Interesse an seinem Werk stetig - in Literatur, Theater, Film, Musik sowie in ästhetischen und philosophischen Studien.

Die Stimme aus der Tiefe

Auch in den Textes pour rien (Texte um nichts, 1950-1952)² findet sich diese radikale Verknappung: "Mit meinem Blut denke ich... Mit meinem Atem denke ich..." - Hier verschmelzen Körper und Sprache, als könne der Gedanke nur über die physische Präsenz existieren.

Najib betont, dass Becketts Figuren einer Stimme folgen, die aus der Tiefe kommt, bekannt und doch fern - die Stimme des Anderswo, des Unberührbaren, des Unmöglichen. Sie ist immer nah am Verstummen, trägt das Ungesagte mit sich und kann jederzeit im Schweigen versinken. Und doch widersetzt sie sich, flackert auf, wie im Zitat: "Die Stimme, die sich zuhört, während sie spricht... sie bleibt im Hals, da ist wieder der Hals, da ist wieder der Mund."

Beispiel: In Warten auf Godot (1953)³ füllen zwei Landstreicher ihre Zeit mit Gesprächen, während sie auf eine Ankunft warten, die nie eintritt. Die Worte selbst werden zum Hauptakteur - nicht ihr Inhalt.

Die nackte Sprache

Ob Theater, Roman oder Kurzprosa - Beckett strebt eine „sprachliche Nacktheit“ an: ein Abstreifen aller überflüssigen Elemente, bis nur noch die Essenz bleibt. Das verleiht seinen Texten einen universellen Ton und eine fast abstrakte Bildhaftigkeit.

In Têtes mortes (Totenköpfe)⁴ heißt es: "Ich liebe das Wort, die Worte waren meine einzigen Lieben, einige wenige." Daraus formt Beckett sogar neue Begriffe wie Lessness⁵ - ein schwer übersetzbares Wort, das „Wenigkeit“ bedeuten könnte.

Najib liest darin keinen philosophischen Trost, sondern eine radikale Reduktion: Sprache, die sich selbst entblößt, um die menschliche Existenz in ihrer Grausamkeit und Fragilität zu zeigen. Auch in Endspiel (1957)⁶ finden wir diese Ästhetik: Die Figuren Hamm und Clov leben in einer leeren Welt, ihre Dialoge sind reduziert auf das Nötigste - und dennoch voll existenzieller Schwere.

Atmen der Leere

Für Beckett müssen die Stimmen seiner Figuren zuerst körperlich sein, bevor sie sprechen. Doch gerade deshalb sagen sie nichts - weder über sich selbst noch über ihre Existenz. Sie sind Münder, die Luft aufnehmen und wieder entweichen lassen.

Die Worte atmen Leere, weit entfernt von einer „Metaphysik der menschlichen Existenz“. Wenn es eine existentielle Dimension gibt, dann nur im entblößten, fast ausgelöschten Sprechen: "Es ist die Stille, und es ist nicht die Stille, es gibt niemanden, und es gibt jemanden."

Diese Haltung findet ein starkes Echo bei James Joyce, Becketts literarischem Mentor, der in Ulysses schrieb: "Die Geschichte ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen versuche." Doch Najib fragt: Um welchen Preis? Vielleicht nur durch einen radikalen Bruch mit allen Wurzeln, einen déracinement⁷, der als einziger Ausweg aus einer abgeschlossenen Welt bleibt.

Anmerkungen

- L’Innommable - 1953 erschienen, letzter Band einer Trilogie nach Molloy und Malone meurt. Extrem reduzierter Monolog, oft ohne Handlung.

- Textes pour rien - 13 kurze Prosatexte, 1950-1952, zwischen Erzählung und innerem Monolog.

- Warten auf Godot - Becketts bekanntestes Theaterstück, uraufgeführt 1953, Inbegriff des „absurden Theaters“.

- Têtes mortes - Kurztext, in dem Beckett seine besondere Beziehung zu Worten ausdrückt.

- Lessness - 1969 erschienene Kurzprosa, radikale Sprachreduktion, 60 Sätze, teils wörtlich wiederholt.

- Endspiel - 1957 uraufgeführt, düsteres Vier-Personen-Stück in einer geschlossenen Welt.

- Déracinement - Französischer Begriff für „Entwurzelung“; bei Najib als Metapher für Becketts radikales Loslösen von konventionellen Erzählstrukturen.