Geologische Neugier und Stammesbegegnungen am Vorabend des Kolonialismus

Seit Jahrhunderten waren europäische Reisende, Diplomaten und Gelehrte durch Marokko gezogen, hatten Landschaften beschrieben, Stämme porträtiert und Städte vermessen. Ab dem 18. Jahrhundert jedoch trat eine neue Generation von Forschern auf, die begann, ihre Beobachtungen mit naturwissenschaftlicher Genauigkeit festzuhalten.

Ihre Aufzeichnungen waren in erster Linie wissenschaftlich motiviert, doch in einer Epoche wachsender europäischer Begehrlichkeiten erhielten sie bald auch eine zweite Bedeutung: Sie konnten von politischen und wirtschaftlichen Akteuren als Grundlage einer kolonialen Einflussnahme genutzt werden, die das Land dauerhaft prägen sollte.

Ihre Aufzeichnungen waren in erster Linie wissenschaftlich motiviert, doch in einer Epoche wachsender europäischer Begehrlichkeiten erhielten sie bald auch eine zweite Bedeutung: Sie konnten von politischen und wirtschaftlichen Akteuren als Grundlage einer kolonialen Einflussnahme genutzt werden, die das Land dauerhaft prägen sollte.

Einer von ihnen war Louis Gentil (1868-1925). Geboren im französisch beherrschten Algerien, ausgebildet an der École des Mines in Paris, nahm er 1904 an der Expedition des Marquis de Segonzac teil. Er zeichnete geologische Profile und machte sich Notizen über Wasserläufe und Pflanzen. „Ich schreibe, was der Boden selbst erzählt“, notierte er, „denn jeder Stein trägt ein Kapitel der Geschichte in sich.“ Seine Arbeit war in erster Linie wissenschaftlich motiviert - doch in einer Epoche wachsender europäischer Begehrlichkeiten erhielten seine Ergebnisse im Nachhinein auch eine politische Dimension.

Historischer Hintergrund

Marokko war um 1905 ein Königreich im Umbruch. Der Sultan residierte in Fès, politisches und religiöses Zentrum des Makhzen, doch seine Macht reichte nicht in alle Regionen. Große Teile des Landes - das Bled es Siba - folgten eigenen Stammesordnungen. Für die europäischen Mächte war Marokko ein geopolitisches Schachbrett, auf dem Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland ihre Züge planten.

In dieser Atmosphäre brach die Expedition von Segonzac auf. Offiziell eine Forschungsreise, in Wahrheit aber immer auch eine Gratwanderung zwischen Wissensdurst und politischer Symbolik. Schon der Titel von Gentils späterem Werk Mission de Segonzac dans le Bled es Siba spiegelt diesen Zwiespalt: Für die Wissenschaftler war es eine Entdeckungsreise, für die Politik ein Vorstoß in Gebiete, die als „außerhalb der Ordnung“ galten - auch wenn sie eigene Strukturen und Traditionen hatten.

Forscherblick und Begegnungen

Trotz der Gefahren war Gentil vor allem Beobachter. Er widmete sein Werk Pariser Akademien und Ministerien, aber seine Notizen erzählen mehr von Landschaften und Menschen als von politischem Kalkül. Seine Texte bewegen sich zwischen Fachsprache und lebendigen Eindrücken: die Ordnung der Stämme, ihre Gastfreundschaft, die Schönheit einer Natur, die zugleich rau und großzügig war.

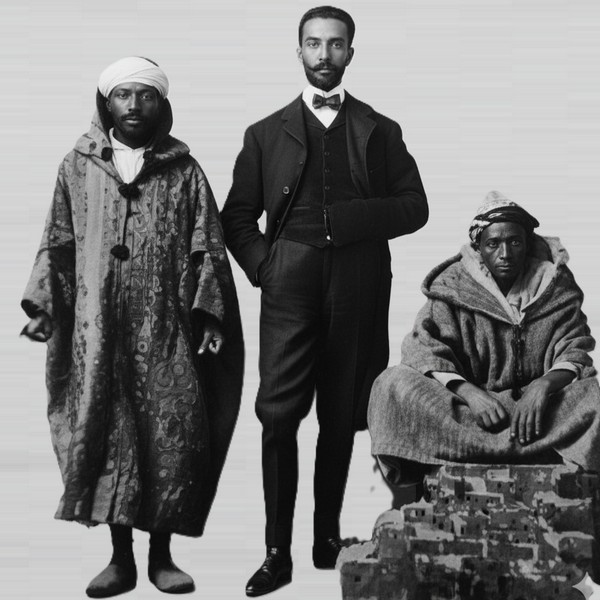

Die Expedition begann in Tanger, wo sich die diplomatischen Interessen Europas kreuzten. Um unauffällig zu bleiben, hüllte er sich in eine Djellaba, trat in einfachen Schuhen auf. „Ich bewege mich wie einer von ihnen, doch die Worte meines Notizbuchs verraten mich als Fremden“, schrieb er - ein Satz, der die Spannung zwischen Nähe und Distanz auf den Punkt bringt.

In der weiten Bucht sah Gentil nicht nur geologische Formationen, sondern auch „einen Hafen, den die Natur selbst für Begegnungen geschaffen hat“. Weiter südlich, im Gebiet der Anjra-Stämme, entdeckte er eine Ordnung, die den europäischen Vorstellungen von „Anarchie“ widersprach: eine strenge Stammesverfassung mit klaren Rechten und Pflichten.

In Tétouan schließlich begegnete er einer Stadt im andalusischen Stil, deren Gassen von maurischer Architektur, engen Arkaden und üppigen Gärten geprägt waren. Hier mischten sich Händler aus dem Rif mit Flüchtlingen aus al-Andalus, die seit Generationen das Stadtbild formten. Gentil notierte das geschäftige Treiben in den Souks, die Klangvielfalt von Sprachen und Dialekten und den Reichtum der lokalen Handwerkskunst. „Die Häuser scheinen von der Erinnerung an Andalusien durchdrungen“, schrieb er, „und doch spricht der Markt in tausend Stimmen von einer Gegenwart, die ganz marokkanisch ist.“ Für ihn war Tétouan ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Handel, Würde und Lebendigkeit eine eigene Symbiose bildeten - eine Begegnung, die den Forscher ebenso faszinierte wie die Gesteinsschichten der Berge.

Segonzac und die Gefangennahme

Leiter der Unternehmung war Robert de Segonzac (1867-1962), Offizier und passionierter Forschungsreisender. Im Frühjahr 1905 erlebte er die Grenzen dieser Neugier: In der Region Tadla geriet er in die Gefangenschaft eines Stammes und wurde mehrere Wochen lang festgehalten. Die europäischen Zeitungen berichteten aufgeregt von der „Affäre Segonzac“ - für die einen ein Abenteuer aus der Wildnis, für die anderen ein deutliches Zeichen, wie unsicher die europäischen Schritte in Marokko noch waren.

Leiter der Unternehmung war Robert de Segonzac (1867-1962), Offizier und passionierter Forschungsreisender. Im Frühjahr 1905 erlebte er die Grenzen dieser Neugier: In der Region Tadla geriet er in die Gefangenschaft eines Stammes und wurde mehrere Wochen lang festgehalten. Die europäischen Zeitungen berichteten aufgeregt von der „Affäre Segonzac“ - für die einen ein Abenteuer aus der Wildnis, für die anderen ein deutliches Zeichen, wie unsicher die europäischen Schritte in Marokko noch waren.

Für Louis Gentil bedeutete dieses Ereignis, dass sich seine wissenschaftliche Arbeit plötzlich im Schatten existenzieller Gefahr abspielte. Anstatt frei messen und notieren zu können, musste er jede Beobachtung mit äußerster Vorsicht anstellen, oft im Verborgenen und in Eile. Die Gefangennahme seines Leiters war für ihn ein ständiges Mahnzeichen, wie fragil das Vertrauen zwischen Fremden und Einheimischen war. Dennoch blieb er präzise: „Das Land schreibt sein eigenes Buch, und wir sind nur die Leser auf einer wackeligen Bank“, vermerkte er mit nüchternem Humor. Dieser Satz spiegelt die Haltung eines Mannes, der auch in unsicheren Zeiten an die Sprache der Steine und Landschaften glaubte - und gerade darin seine Sicherheit fand.

Zwischen Abenteuer und Wissenschaft

Der Weg führte Gentil weiter in den Hohen Atlas, wo die Berge wie aufgeschlagene Bücher vor ihm lagen. Jede Schicht war für ihn ein Kapitel, jeder Felsbruch eine Fußnote der Erdgeschichte. Hier begegnete er Amazigh-Stämmen, die ihre Unabhängigkeit mit Stolz verteidigten.

Im Souss-Tal fand er den Arganbaum - knorrig, widerständig, über Jahrhunderte an die Härte der Landschaft angepasst. Er nannte ihn den „Lebensbaum einer harten Erde“. Für Gentil war er Naturphänomen und Symbol zugleich: „Die Frauen, die die Früchte knacken, sind die eigentlichen Hüterinnen dieses Baumes - ihre Hände bewahren, was die Erde hervorbringt.“ Damit verband er wissenschaftliche Beschreibung mit einer leisen Anerkennung der kulturellen Bedeutung.

Im Souss-Tal fand er den Arganbaum - knorrig, widerständig, über Jahrhunderte an die Härte der Landschaft angepasst. Er nannte ihn den „Lebensbaum einer harten Erde“. Für Gentil war er Naturphänomen und Symbol zugleich: „Die Frauen, die die Früchte knacken, sind die eigentlichen Hüterinnen dieses Baumes - ihre Hände bewahren, was die Erde hervorbringt.“ Damit verband er wissenschaftliche Beschreibung mit einer leisen Anerkennung der kulturellen Bedeutung.

Die Reise war gefährlich: steile Pässe, reißende Flüsse, das Misstrauen mancher Dorfgemeinschaften. Immer wieder mussten Wege im Dunkeln genommen werden, um Kontrolleuren des Makhzen oder misstrauischen Stammesgruppen zu entgehen. Hinzu kamen Erschöpfung, Krankheiten und das ständige Risiko, mit wissenschaftlichen Geräten aufzufallen, die wie Spionagewerkzeug wirkten. Um Risiken zu mindern, griff die Expedition immer wieder zu Verkleidungen, schlüpfte in Rollen und Kostüme, die Schutz boten - und zugleich das Gefühl, in einem Theater ohne Bühne zu spielen. Forschung, Abenteuer und Vorsicht verschmolzen auf Schritt und Tritt. Gentil sprach davon, „in der Haut eines anderen zu gehen und doch im eigenen Blick gefangen zu bleiben“ - ein Satz, der zeigt, wie sehr Wissenschaft und Maskerade ineinander verwoben waren.

Vermächtnis

Gentil betrachtete Marokko als ein „Labor unter freiem Himmel“. Seine geologischen Studien lieferten frühe Hinweise auf Formationen, die später im Zusammenhang mit den großen Phosphatlagerstätten standen. Damit wurde er zu einem wichtigen Wegbereiter der geologischen Forschung, die schließlich zur Erschließung einer der bedeutendsten Ressourcen des Landes führte - auch wenn die eigentliche Entdeckung der Phosphate erst 1917 erfolgte. Darüber hinaus verzeichnete er Wasserläufe, Vegetation und Schichtungen - Beobachtungen, die nicht nur für die Wissenschaft von Wert waren, sondern später auch in politische und wirtschaftliche Planungen einflossen.

Gentil betrachtete Marokko als ein „Labor unter freiem Himmel“. Seine geologischen Studien lieferten frühe Hinweise auf Formationen, die später im Zusammenhang mit den großen Phosphatlagerstätten standen. Damit wurde er zu einem wichtigen Wegbereiter der geologischen Forschung, die schließlich zur Erschließung einer der bedeutendsten Ressourcen des Landes führte - auch wenn die eigentliche Entdeckung der Phosphate erst 1917 erfolgte. Darüber hinaus verzeichnete er Wasserläufe, Vegetation und Schichtungen - Beobachtungen, die nicht nur für die Wissenschaft von Wert waren, sondern später auch in politische und wirtschaftliche Planungen einflossen.

Sein Vermächtnis ist doppelt: Für die Naturwissenschaft eine wertvolle Quelle, für die Geschichtsschreibung ein Dokument jener Epoche, in der Forschung, Abenteuer und Politik untrennbar ineinandergriffen. Gentil selbst wollte verstehen und beschreiben - doch die Welt, in der er wirkte, verlieh seiner Arbeit eine Bedeutung, die weit über die Geologie hinausging.