Die Farbe des Klangs - eine Spurensuche zwischen Klang und Erinnerung

Ein vergilbtes Foto und ein Satz in alter Handschrift bringen Mustapha, einen rationalen Architekten aus Düsseldorf, zurück in die Heimat seiner Kindheit. Die Entdeckung führt ihn auf die Spur eines verschollenen Kaftans, den Um Kalthoum einst bei einem Konzert in Rabat getragen haben soll. Doch je weiter er sucht, desto mehr wird aus der Suche nach einem Kleidungsstück eine Reise zu sich selbst, seiner Herkunft und der Bedeutung von Erinnerung, Musik und Identität.

|

Personen:

|

Die Wohnung seiner verstorbenen Mutter in Rabat sollte geräumt und verkauft werden - zwei Tage hatte er sich dafür gegeben. Zwei Tage, um eine Tür zu schließen, die für ihn ohnehin schon lange nicht mehr aufstand.

Die Wohnung roch nach Zimt und alten Büchern. Auf dem Fensterbrett verwelkte eine Pflanze, in der Küche tropfte ein Wasserhahn. In der obersten Schublade eines alten Schranks fand er u.a. ein vergilbtes Foto: Um Kalthoum auf der Bühne des Theaters in Rabat, Mitte der Siebzigerjahre, in einem langen, ornamentierten Kaftan. Auf der Rückseite, mit schwacher Tinte geschrieben: „Für Saïda - weil du hörst, was andere überhören.“

Saïda war seine Mutter. Mustapha starrte auf die Zeile, als müsste er sie entschlüsseln. Warum hatte sie ihm nie davon erzählt? Hatte sie das Konzert besucht? Hatte sie Um Kalthoum gekannt? Es passte nicht zu dem Bild, das er von ihr hatte: pragmatisch, wortkarg, von Musik nie mehr als ein zufälliges Summen in der Küche.

In einer Mappe unter dem Bett lag ein ungeöffneter Briefumschlag. Auf dem Umschlag stand sein Name - „Mustapha“, in der vertrauten Handschrift seiner Mutter. Er zögerte, legte ihn beiseite. Noch war er nicht bereit. Als er das Foto erneut betrachtete, fiel ihm auf, dass am unteren Rand ein Name vermerkt war - kaum lesbar: „Layla Ziane - Konservatorium Rabat, 1973“.

Der Name sagte ihm nichts. Aber etwas in ihm wurde hellhörig. Er googelte die Frau. Ein Artikel beschrieb sie als Musikdozentin, Spezialistin für arabische Klassik. Neugier, Ratlosigkeit - vielleicht beides.

Er rief an. „Wer sind Sie?“ „Mustapha. Ich habe ein Foto gefunden. Von Um Kalthoum, in einem marokkanischen Kaftan. Es war in den Sachen meiner Mutter. Sie hieß Saïda.“

Kurze Stille. „Saïda … Gott hab sie selig … Was kann ich für Sie tun?“

„Ich wollte Sie etwas fragen - über den Auftritt damals. Vielleicht können Sie mir helfen.“

„Sie können gerne morgen bei mir vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann.“

Ihr Haus lag ruhig, von hohen Zedern umgeben. Sie empfing Mustapha mit zurückhaltender Höflichkeit, kein Händedruck, nur ein kurzer Blick.

Mustapha zeigte ihr das Foto. Sie betrachtete es lange. „Das war 1973“, sagte sie schließlich. „Der letzte Abend in Rabat. Ich war damals Studentin. Ich durfte im Vorprogramm singen. Ein kleiner Auftritt, aber ich war dort.“

„Meine Mutter auch?“

Layla schwieg einen Moment, als würde sie ein Bild aus der Erinnerung holen. Dann sagte sie leise: „Viele waren dort“ Sie sah ihn an, ihre Stimme jetzt wärmer: „Und ja - Ihre Mutter war auch da. Ich erinnere mich gut an sie. Sie saß ganz in der Nähe der Bühne.“

Sie stand auf, schob ein altes Tonbandgerät auf den Tisch, legte eine Spule ein. Als das Band lief, erfüllte Um Kalthoums Stimme den Raum - nicht nur Gesang, sondern Gegenwart, mit einer Wärme, die aus der Tiefe kam.

Als das Lied verklang, blieb der Raum still. Nur das leise Surren des Bandgeräts war noch zu hören. Layla blickte in die Ferne, fast, als würde sie durch die Zeit schauen. „Damals, kurz bevor ich auftrat, kam er zu mir. Ein Ägypter, Teil ihres technischen Teams. Farid hieß er. Ruhig, fast unsichtbar - aber mit einem Gespür für Momente. Er sagte nur: ‘Jetzt ist dein Moment.‘ Ich habe diesen Satz nie vergessen.“

Mustapha hob den Blick. „Farid?“

Sie nickte, ging zum Regal und holte einen alten Brief hervor. „Diesen Brief schickte er mir ein Jahr später.“ Sie öffnete ihn und holte daraus eine handgezeichnete Skizze des Kaftans. „Er hat mir nie das Kleid geschickt“, sagte Layla leise. „Nur diese Zeichnung. Vielleicht, weil er wusste, dass der Kaftan seinen eigenen Weg finden würde.“

Am Abend durchsuchte Mustapha das Internet nach Hinweisen zum Konzert und stieß dabei auf einen Vermerk über das Réseau Mémoires Arabes - ein kleines Archiv, das sich der Bewahrung arabischer Musikgeschichte widmete. Am nächsten Tag suchte er es auf. Alte Plakate, Programmhefte, Notizen von Konzerten. Und ein Mann, der zwischen den Regalen stand, als gehöre ihm die Zeit selbst: Hamnou, Sammler arabischer Musikmemorabilien.

„Der Kaftan?“, wiederholte Hamnou, als hätte er den Begriff schon zu oft gehört. „Er war einmal in Paris, kurz. Dann verlor sich seine Spur. Manche flüstern, er sei in Granada gelandet.“ Dann blickte auf eine eingerahmte Konzertkarte und sagt „Erinnerungen lassen sich nicht besitzen - aber ihr Glanz schon. Manche sammeln Musik, ich sammle das, was von ihr bleibt.“

Mustapha schwieg. Etwas an Hamnous Worten ließ ihn innehalten - wie ein Echo, das nicht verklingen wollte. Als er das Gebäude verließ, fühlte er sich leerer als zuvor.

Im Café gegenüber öffnete er zum ersten Mal den Umschlag, den seine Mutter hinterlassen hatte. „Mein Sohn, ich habe dir vieles nicht erzählt. Nicht, weil ich es verbergen wollte - sondern weil ich nicht wusste, ob du es hören willst. Es gibt Dinge, die über Musik hinausgehen. Manche Lieder sind keine Melodien. Sie sind Erinnerungen. Ich hoffe, du findest, was dir fehlt.“

Er las die Zeilen zweimal. Dann erinnerte er sich an das, was Layla gesagt hatte - dass Farid nach Spanien gereist sei, in die Nähe von Granada. Vielleicht war das der nächste Schritt.

Granada. Die Alhambra im Licht der Dämmerung, und Mustapha mittendrin - auf der Suche nach etwas, das vielleicht nie greifbar war. Am Abend streifte er ziellos durch die Altstadt, suchte ohne Plan, ließ sich treiben. Erst ein Gespräch mit einem alten Händler auf einem stillen Platz brachte ihn weiter - der Mann erinnerte sich an einen Ägypter, der vor Jahren von einem besonderen Kleid sprach. Er nannte einen Namen und eine Richtung.

So fand Mustapha, abseits der Touristenpfade, in einem ruhigen Viertel ein kleines Geschäft: Tejidos del alma - Stoffe der Seele. Der Name war von Hand auf ein Holzschild gemalt.

Eine Frau mittleren Alters mit aufmerksamem Blick empfing ihn. Als er den Namen „Farid“ nannte, zögerte sie nur kurz. „Er kam einmal. Herbst, viele Jahre ist es her. Er brachte ein Kleid. ‘Bewahrt es gut‘, sagte er. ‘Es gehört nicht mir.‘“

Sie verschwand in einem Nebenraum, kam zurück mit einer alten Truhe und öffnete sie langsam.

Darin: ein sorgfältig gefalteter Kaftan. Moosgrün, fein bestickt, trotz der Jahre fast unberührt. Auf der Innenseite, fast versteckt: ein kleiner Stern, eingewebt mit silbernem Faden. Mustapha fuhr mit den Fingern über den Stoff. So vertraut und zugleich fremd. „Ich kann ihn nicht einfach mitnehmen.“ Die Frau antwortete ruhig: „Das müssen Sie auch nicht. Aber wenn Sie wissen, wofür er bestimmt ist, dann gehört er längst nicht mehr hierher.“

Sie sah ihn lange an - dann legte sie den Kaftan behutsam in ein schlichtes Tuch und reichte ihn ihm. „Bringen Sie ihn dorthin zurück, wo er verstanden wird.“

Als Mustapha Rabat wieder erreichte, war es Abend. Er trat aus dem Taxi, hielt den Kaftan fest an sich gedrückt - nicht wie einen Besitz, sondern wie ein Versprechen.

Am nächsten Morgen traf er Layla. Die Begrüßung war still, aber voller Zustimmung. Keine Worte waren nötig. Gemeinsam organisierten sie eine Ausstellung im alten Theater.

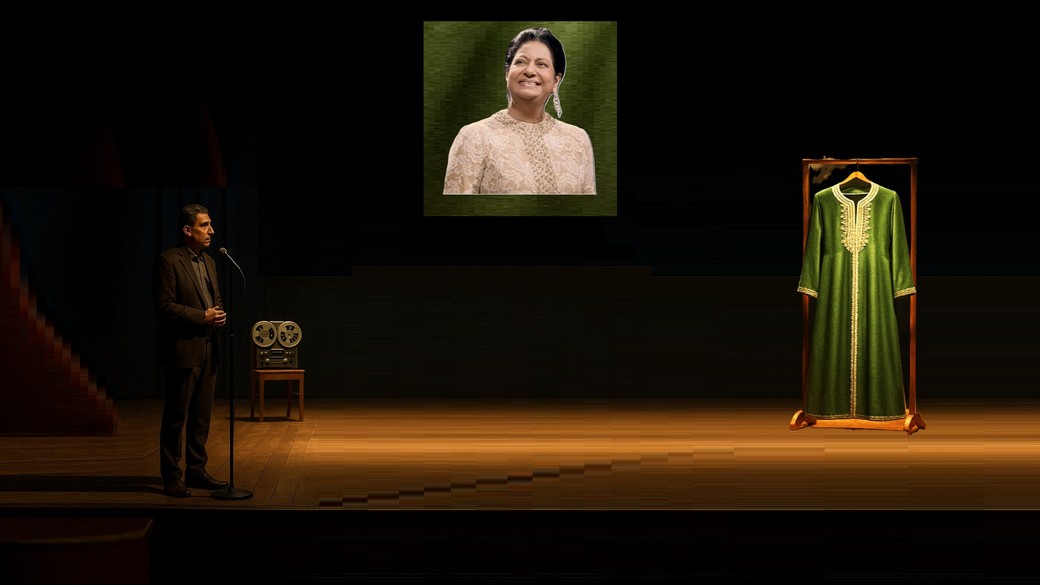

Mitten auf der Bühne stand ein Tonband, und ein grüner Kaftan hing an einer schlichten Holzstange, das Licht umspielte ihn wie ein ehrfürchtiges Monument.

Trotz der kurzfristigen Bekanntmachung kamen nicht wenige Menschen. Sie kamen, weil sie etwas hören wollten, das mehr war als Musik.

Als Um Kalthoums Stimme erklang, wurde es still. Keine Smartphones, keine Gespräche. Nur Zuhören.

Nach Ausklang der Musik trat Mustapha auf die Bühne, sprach ruhig - vom Kaftan, vom Weg, der ihn dorthin geführt hatte, bis zu dem Moment, als er ihn zum ersten Mal berührte. Dann fuhr er mit fester Stimme fort: „Meine Mutter hat mir nie erzählt, wie viel ihr Musik bedeutete. Und vielleicht hätte ich es auch nie verstanden. Aber dieses Kleid- nicht irgendein Kleidungsstück, sondern getragen, gezeichnet, weitergegeben - hat mir gezeigt, dass manche Dinge nicht vergessen werden wollen. Er ist mehr als Stoff. Er ist Geschichte, Stimme, Bewegung. Und ich glaube, genau deshalb bin ich heute hier.“

Einige Wochen später erreichte Layla ein kleiner Umschlag aus Düsseldorf. Kein Brief, keine Erklärung - nur eine Tonkassette und ein handgeschriebener Zettel: „Für das Archiv. Und für die, die zuhören.“

Das Band enthielt eine leise Stimme, die von einem grünen Kaftan erzählte, von einer Reise zwischen Städten, Stimmen und Erinnerungen. Und am Ende: ein einziger Ton - wie ein Echo jener Nacht, das nie ganz verklungen war.