Marokkos Aufbruch in das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

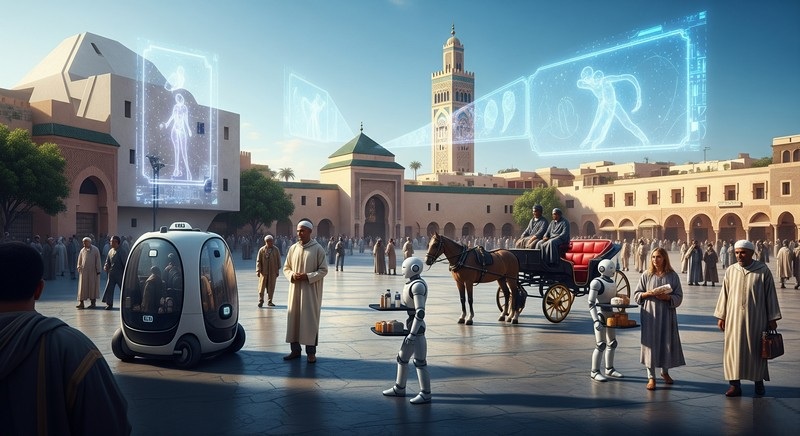

Mit dem ersten nationalen Strategiegipfel zur Künstlichen Intelligenz, der Anfang Juli 2025 stattfand, hat Marokko einen richtungsweisenden Schritt getan. Nicht nur als technologische Standortbestimmung, sondern als bewusster politischer Akt: ein Bekenntnis zu einer souveränen, inklusiven und verantwortungsvollen Gestaltung der digitalen Zukunft.

Denn Künstliche Intelligenz ist längst kein abstraktes Zukunftsszenario mehr. Sie wirkt bereits heute tief in die Strukturen unseres Alltags hinein - in Bildung und Verwaltung, in Gesundheit und Landwirtschaft, in Industrie, Kultur und Kommunikation. Was noch vor wenigen Jahren als technisches Experiment galt, ist heute ein strategisches Instrument der nationalen Entwicklung und sozialen Gestaltung.

Denn Künstliche Intelligenz ist längst kein abstraktes Zukunftsszenario mehr. Sie wirkt bereits heute tief in die Strukturen unseres Alltags hinein - in Bildung und Verwaltung, in Gesundheit und Landwirtschaft, in Industrie, Kultur und Kommunikation. Was noch vor wenigen Jahren als technisches Experiment galt, ist heute ein strategisches Instrument der nationalen Entwicklung und sozialen Gestaltung.

Marokko begreift die digitale Transformation nicht als Zwang zur Anpassung, sondern als Chance zur aktiven Gestaltung. Es geht nicht um die bloße Übernahme importierter Systeme oder das Nachzeichnen fremder Modelle. Vielmehr gilt es, eine KI-Strategie zu entwickeln, die mit den Realitäten vor Ort übereinstimmt - mit dem Potenzial nationaler Talente, mit den Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürgern, mit den Zielen afrikanischer Partnerschaft.

Dreizehn prioritäre Sektoren bilden das Rückgrat dieser strategischen Ausrichtung: von der Bildung über die Cybersicherheit bis hin zur öffentlichen Verwaltung, der Landwirtschaft, dem industriellen Wandel und der Kultur. Überall dort soll KI nicht nur Effizienz schaffen, sondern Verantwortung übernehmen - im Sinne sozialer Gerechtigkeit, ethischer Verankerung und nachhaltiger Wirkung.

Dieser Wandel verlangt mehr als technologische Lösungen. Er fordert kulturelle Offenheit, politische Entschlossenheit und bildungspolitische Neuausrichtung. Es gilt, ein kohärentes Ökosystem zu errichten, das Innovation, Ausbildung, Forschung und Rechtssicherheit miteinander verbindet - und dabei den Menschen nie aus dem Blick verliert.

Denn inmitten dieser algorithmischen Umwälzung bleibt der Mensch das entscheidende Maß. Nicht als passiver Nutzer, sondern als aktiver Architekt. Seine Aufgabe wird es sein, seine Rolle, seine Werte und seinen Platz in der digitalen Ordnung neu zu bestimmen.

Die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Code selbst, sondern in unserer Fähigkeit, mit ihm eine Zukunft zu schreiben, die unsere gesellschaftlichen Ziele und Prinzipien widerspiegelt. Der Weg ist offen - aber er beginnt mit einer Entscheidung: unsere digitale Souveränität Zeile für Zeile selbst zu codieren.

Künstliche Intelligenz 2025

Getrieben von exponentiellen Fortschritten im maschinellen Lernen, der Verfügbarkeit großer Datenmengen und wachsender Rechenleistung, entwickeln sich KI-Anwendungen mit rasanter Geschwindigkeit. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die sozialen, ethischen und politischen Dimensionen dieser Technologie: Fragen nach Transparenz, Verantwortung, Datenschutz und Teilhabe prägen die internationale Debatte.

Getrieben von exponentiellen Fortschritten im maschinellen Lernen, der Verfügbarkeit großer Datenmengen und wachsender Rechenleistung, entwickeln sich KI-Anwendungen mit rasanter Geschwindigkeit. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die sozialen, ethischen und politischen Dimensionen dieser Technologie: Fragen nach Transparenz, Verantwortung, Datenschutz und Teilhabe prägen die internationale Debatte.

Zwischen Innovationsschub und Gestaltungsbedarf zeichnet sich eine neue Erkenntnis ab: Künstliche Intelligenz ist kein neutrales Werkzeug - sie spiegelt gesellschaftliche Prioritäten, wirtschaftliche Interessen und kulturelle Vorstellungen. Ihr Potenzial entfaltet sich nur dann nachhaltig, wenn technologische Entwicklung mit ethischer Verantwortung und strategischer Weitsicht verknüpft wird.

Die Künstliche Intelligenz ist nicht länger ein technisches Versprechen. Sie verändert konkret, wie wir leben, lernen, arbeiten und regieren. Ihre größte Herausforderung bleibt dabei nicht technologischer Natur, sondern gesellschaftlich: Sie verlangt nach klugen Entscheidungen, ethischer Weitsicht und der Bereitschaft, Digitalisierung als kollektive Verantwortung zu begreifen. Ihre Präsenz ist nicht mehr spektakulär, sondern strukturell - oft unsichtbar, aber tief wirksam, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Gesundheit: KI-Systeme analysieren radiologische Bilder präziser als menschliche Fachärzte, identifizieren frühe Stadien von Lungen- oder Hautkrebs, prognostizieren Krankheitsverläufe und unterstützen personalisierte Therapien. In ländlichen Regionen Afrikas kommen mobile Diagnosesysteme zum Einsatz, die mithilfe KI-gestützter Bildauswertung Krankheiten wie Malaria oder Tuberkulose erkennen.

Landwirtschaft: „Smart Farming“-Anwendungen kombinieren Satellitendaten mit KI-gesteuerter Auswertung von Boden- und Wetterdaten. Sie ermöglichen punktgenaue Düngung, optimieren Bewässerungszyklen und reduzieren den Einsatz von Pestiziden. In Marokko laufen Pilotprojekte mit KI-gestützten Frühwarnsystemen für Dürren und Schädlingsbefall.

Bildung: Adaptive Lernplattformen passen sich in Echtzeit dem Lernniveau und den Schwächen von Schüler:innen an. KI erstellt individuelle Lernpfade, erkennt Verständnislücken und schlägt passende Übungen vor. In mehreren Ländern Afrikas werden KI-Tools zur Förderung der Alphabetisierung in regionalen Sprachen erprobt.

Verwaltung und öffentliche Dienste: Intelligente Systeme verkürzen Entscheidungsprozesse in der Verwaltung, automatisieren Standardverfahren wie Steuererklärungen, Bauanträge oder die Vergabe von Sozialleistungen. Chatbots beantworten Bürgeranfragen rund um die Uhr - auch in Sprachen mit bisher geringer digitaler Repräsentanz.

Industrie und Arbeitswelt: Produktionslinien werden durch KI-basierte Sensorik und vorausschauende Wartung effizienter gesteuert. In der Textil-, Automobil- oder Lebensmittelbranche optimieren Algorithmen den Materialfluss, erkennen Fehlerquellen frühzeitig und senken Kosten. Gleichzeitig entsteht die Herausforderung: Welche menschlichen Arbeitsplätze bleiben, welche wandeln sich - und wie bereitet man sich darauf vor?

Kultur und Sprache: KI übersetzt in Echtzeit, komponiert Musik, schreibt Texte und rekonstruiert historische Dokumente. Sprachmodelle wie GPT-4 oder Gemini können ganze Archive zugänglich machen - oder sogar Dialekte bewahren, die vom Aussterben bedroht sind.

Sicherheit und Regulierung: Während KI zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, Desinformation und Betrug eingesetzt wird, wächst zugleich das Risiko des Missbrauchs: Deepfakes, automatisierte Überwachung oder algorithmische Diskriminierung stellen neue ethische Fragen. Weltweit entstehen Regulierungsrahmen - von der EU über China bis hin zur Afrikanischen Union.