Die Natur des Menschen und ihre Auswirkungen

Die Geschichte der Menschheit ist geprägt von Entwicklungen, Herausforderungen und Fortschritt. Von den ersten biblischen Erzählungen bis in die Moderne zeigt sich der Mensch als ein Wesen, das bestrebt ist, seine Umwelt zu formen und sich selbst zu entfalten. Diese Ambition, sich durchzusetzen und zu wachsen, birgt sowohl Potenzial für Großes als auch die Gefahr der Zerstörung.

Schon der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer erkannte die tief verankerten Triebe des Menschen, die ihn antreiben und manchmal auch ins Ungleichgewicht führen können. Er beschrieb den Menschen als ein Wesen, das von starken Impulsen geleitet wird, jedoch durch Zivilisation und Gesellschaft zu einem höheren Miteinander befähigt wird. Die Regeln der Gesellschaft dienen dabei als stabilisierende Kräfte, die Raum für Kooperation und gegenseitiges Verständnis schaffen.

Schon der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer erkannte die tief verankerten Triebe des Menschen, die ihn antreiben und manchmal auch ins Ungleichgewicht führen können. Er beschrieb den Menschen als ein Wesen, das von starken Impulsen geleitet wird, jedoch durch Zivilisation und Gesellschaft zu einem höheren Miteinander befähigt wird. Die Regeln der Gesellschaft dienen dabei als stabilisierende Kräfte, die Raum für Kooperation und gegenseitiges Verständnis schaffen.

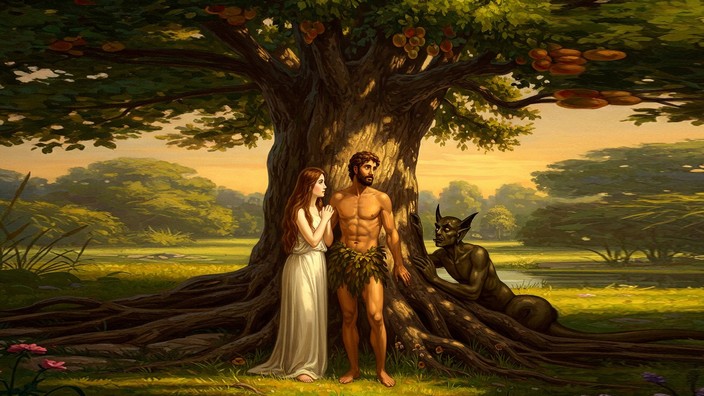

Der Mensch ist fähig zu Großem - in seinen Gedanken, seinen Taten und seiner Vorstellungskraft. Dieses Streben nach Mehr kann jedoch auch in Konkurrenz und Eifersucht münden. Die monotheistischen Religionen erzählen davon in symbolträchtigen Geschichten, die die Ambivalenz der menschlichen Natur beleuchten: Luzifers Aufbegehren aus Eifersucht, der Sündenfall durch Adams und Evas Neugier und das Opfer von Kain und Abel, das Eifersucht und Verlangen symbolisiert. Diese Erzählungen sind Ausdruck des Strebens nach Anerkennung und Selbstbestimmung - Kräfte, die den Menschen antreiben, aber auch trennen können.

In der Geschichte der Menschheit gibt es unzählige Beispiele für diese Ambivalenz. Ein altes japanisches Sprichwort fasst die Beziehungen zwischen den Menschen treffend zusammen: „Wenn zwei Menschen sich entzweien, werden ihre Hunde es ihnen gleichtun.“ Dieses Bild verdeutlicht die Kraft der Zwischenmenschlichkeit und der gegenseitigen Beeinflussung. Konflikte können sich ausbreiten, aber ebenso kann das Gute, das Konstruktive und das Verbindende wachsen, wenn der Mensch es kultiviert.

Arthur Schopenhauer schrieb: „Der Mensch ist im Grunde ein wildes Tier, ein Raubtier. Wir kennen ihn nur gebändigt, gezähmt in jenem Zustand, der Zivilisation genannt wird.“ Doch diese Zähmung ist nicht nur ein Hemmnis, sondern auch eine Chance: Die Gesellschaft gibt dem Menschen Werkzeuge an die Hand, um sein Potenzial zum Guten zu entfalten und seine Natur im Sinne der Gemeinschaft zu nutzen.

Der Mensch ist zu vielem fähig - sowohl zum Aufbauen als auch zum Zerstören. Seine Impulse können sowohl schöpferische als auch destruktive Kräfte freisetzen. Es liegt an ihm, welche Richtung er wählt. Die Zivilisation bietet ihm die Möglichkeit, seine Energie in Fortschritt, Kunst, Kultur und Gemeinschaft zu lenken. Das Chaos ist nicht zwingend sein Element - es ist eine Option, nicht die Regel.

Die Natur des Menschen zeigt sich in der Vielfalt seiner Handlungen: Er ist in der Lage, Mitgefühl zu empfinden, Großes zu erschaffen und sich für das Wohl anderer einzusetzen. Arthur Schopenhauer betonte, dass das Mitgefühl gegenüber Tieren eng mit der Güte des Charakters verbunden ist: „Das Mitgefühl gegenüber Tieren ist so eng mit der Güte des Charakters verbunden, dass man mit Sicherheit sagen kann: Wenn ein Mensch sich grausam gegen Tiere zeigt, kann er kein guter Mensch sein.“ Diese Aussage spiegelt die Überzeugung wider, dass der Mensch in der Lage ist, durch sein Handeln die Welt positiv zu beeinflussen.

Die Realität zeigt uns, dass der Mensch Großes vollbringen kann, wenn er sich seiner Verantwortung bewusst wird. Die Geschichte ist voller Beispiele für menschlichen Erfindergeist, für Solidarität und gemeinsames Wachstum. Die Herausforderung liegt darin, die Kräfte der Natur des Menschen konstruktiv zu nutzen und sich auf das Verbindende, das Schöpferische und das Lebensbejahende zu konzentrieren.

Über Abdelhak Najib*

Übersetzung aus dem Französischen